لا يخلو أيّ مجتمع، مهما كان حجمه، من مظاهر وعوامل انقسام، مثلما تكمن فيه أيضاً عناصر التوحّد والوئام. إنّها سنّة الحياة في الجماعات البشرية، منذ تكوّنها على أشكال تكتّلات عائلية وعشائرية وقبلية، وصولاً إلى ما هي عليه الآن من صورة أممٍ وأوطان. لكن المحطّة المهمّة في مسيرة تطوّر الشعوب، هي كيفيّة التعامل مع التنوّع الموجود في هذه المجتمعات، ومع تحوّل الاختلافات إلى انقسامات. أيضاً، من المهمّ التمييز بين الاختلاف الصحّي الذي يحصل حول قضايا فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وبين مخاطر الخلافات، تبعاً لتعصّب ثقافي/إثني، أو ديني/طائفي، أو قبلي/عشائري.

فالمشكلة ليست في مبدأ وجود خلافات وانقسامات داخل المجتمعات والأوطان، بل هي في كيفية انحراف الانقسامات السياسية والاجتماعية إلى مساراتٍ أخرى، تُحوّل الاختلاف الصحّي السليم في المجتمع، إلى حالةٍ مَرَضية مميتة أحياناً، كما يحدث في الصراعات الإثنية والطائفية والقبلية. فكثيرٌ من المجتمعات الأفريقية شهدت، ولا تزال، حروباً أهلية على أسس طائفية وإثنية وقبلية. كذلك مرّت القارّة الأوروبية بهذه المرحلة في قرونٍ مختلفة، وكان ما شهدته حقبة التسعينيات من حرب الصرب في يوغسلافيا، ومن الأزمة الإيرلندية، هو آخر هذه الصراعات، رغم التحوّل الكبير الذي حصل خلال القرن العشرين في أوروبا، وفي أنظمتها السياسية.

أيضاً، رغم الانقلاب الثقافي الذي حدث في أميركا بانتخاب باراك حسين أوباما، كأوّل رئيس أميركي من أصول أفريقية، فإنّ الولايات المتّحدة الأميركية، استعادت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الكثير من المشاعر الشعبوية التي ساهمت بفوز دونالد ترامب. وتزداد مظاهر التفرقة العنصرية في أميركا حتّى الآن بأشكال وأماكن مختلفة، رغم ما نصّ عليه الدستور الأميركي من مساواة بين كلّ المواطنين، ورغم وجود نظام سياسي ديمقراطي علماني، يؤكّد على مفهوم «المواطنة»، وينبذ المسألة العنصرية!

عوامل الانقسام وحالات الاختلاف، ستبقى قائمة في أيِّ مجتمع، مهما بلغ هذا المجتمع من تقدّم اجتماعي وسياسي، ومن تفوّق علمي وحضاري، ومن تطوّر دستوري مدني، لكن المهم ألّا تكون عناصر الانقسام السائدة فيه متأزّمة، إلى حدٍّ يدفع لحدوث حروبٍ أهلية. فالتعدّدية، والتنوّع بمختلف أشكاله، هما سنّة الخالق الحتمية على هذه الأرض، والطبيعة تؤكّد تلك الحقيقة في كلِّ زمانٍ ومكان. لكن ما هو خيارٌ بشري ومشيئة إنسانية، هو كيفيّة التعامل مع هذه «التعدّدية» و«التنوّع» على مستوى الجماعات، وضرورة اعتماد ضوابط للاختلاف على مستوى الأفراد، بحيث لا يتحوّل الاختلاف في الرأي مثلاً على قضايا عامّة، دينية كانت أمْ ثقافية أمْ سياسية، إلى خلافٍ أيضاً بين الأشخاص المختلفين.

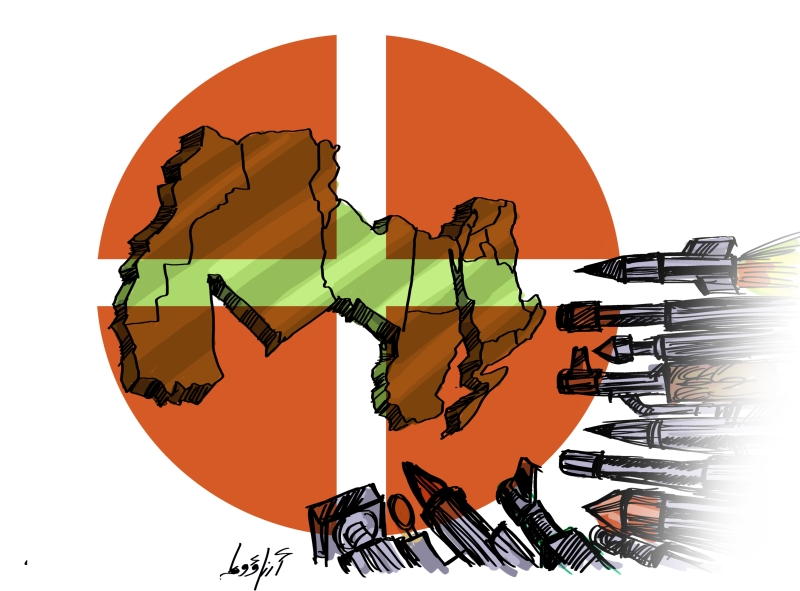

إنّ المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، قد توصّلت إلى خلاصاتٍ مهمّة، يمكن الأخذ بها في أيِّ مكان. وأبرز هذه الخلاصات، هي التقنين الدستوري السليم لنظام الحكم ولتركيبة المجتمع، ممّا يصون حقوق جميع المواطنين في البلاد، بغضّ النّظر عن أصولهم العرقية أو عقائدهم الدينية. كذلك، فإنّ عدم الالتزام بأساليب التغيير السلمية، واستخدام العنف المسلّح داخل المجتمع، يعني تحويراً للانقسامات الداخلية الناتجة عن التنوّع في المجتمع نحو مساراتٍ صدامية عنيفة، تفكّك الوطن، وتبرّر التدخّل الخارجي فيه.

عامّة الناس يرتاحون عادة إلى «التقليد»، وإلى «السير على خطى السابقين»، وإلى تبسيط التصنيفات والخيارات في الأمور كلّها، حتّى في القضايا الدينية. لذلك نرى الآن ازدهاراً كبيراً في بعض البلاد العربية لظاهرة «الفتاوى»، والركون إلى ما يقوله «المفتون»، بدلاً من تشغيل العقل في فهم النصوص.

أيضاً، فإنّ التوافق على فهمٍ مشترَك لمعنى أي مصطلح فكري، هو مدخلٌ مهمّ لأي حوار فكري جاد بين المثقفين ودعاة الفكر في أي مكان. هذا الأمر ينطبق حتّى على ما يندرج تحت خصوصياتٍ قائمة داخل الأمَّة الواحدة. فالحلُّ لا يكون برفض المصطلح، لمجرّد اختزان خلاصات عن تجارب سلبية تحمل تسمية المصطلح نفسه، إذ المشكلة هنا، أنّ المصطلحات كلّها تعرّضت إلى تجارب تطبيقية سلبية ومسيئة: في الفكر الديني وفي الفكر القومي وفي الفكر العلماني، كما على صعيد شعارات الحرّية والديمقراطية والوطنية.

ومن غرابة الأمور، أنّ التشويه حدث، ولا يزال يحدث الآن، في بعض البلاد العربية لمصطلحات فكرية، ولمفاهيم كانت هي الأساس في تغيير إيجابي في كثيرٍ من أرجاء الأمَّة العربية، وفي مراحل زمنية مختلفة، بينما تنتعش مفاهيم ومصطلحات أخرى، تحمل أبعاداً سلبية لحاضر الأوطان ومستقبلها.

صحيحٌ أنّ صاحب كل فكر يرى الصوابَ في فكره والخطأ في فكر غيره، لكنْ قليلٌ من الناس والأشخاص المفكّرين، من يرى احتمال الخطأ في فكره أو احتمال الإصابة في فكر الآخر. فهذا منطلقٌ مهمّ لإمكان نجاح أي حوار أو تفاعل أو نقاش بين أفكار وآراء مختلفة، ومن دونه، ستسير الأمور في طريقٍ مسدود، قد ينتهي عند البعض بالمقاطعة أو بالتخوين أو بالإساءات الشخصية.

هنا أهمّية دور «الآخر» في المجتمعات العربية وبين العرب أينما وجدوا، وهذا «الآخر» قد يكون على أساسٍ مذهبي أو طائفي أو إثني أو عقائدي وسياسي. لكن المعيار ليس بإقرار حقّ وجود «الآخر» فقط، بل في القدرة على التعامل السليم معه، وبحقّه كشريك طبيعي في المجتمع المحلّي أو في المواطنة، وبضمان صيانة حقوقه الكاملة كإنسانٍ متساوٍ مع الإنسان «الآخر» في كلّ الحقوق والواجبات.

الأمّة العربية هي مهبط كل الرسل والرسالات، وفيها ظهرت قبل الإسلام حضاراتٌ كثيرة ورسالاتٌ سماوية. كذلك في الدين الإسلامي دعوةٌ صريحة للتّعارف بين الشعوب، ولعدم التفريق بين الرسل والأنبياء. فهي أمَّةٌ عربية مجبولة على التعدّدية والتنوّع، وعلى حقّ وجود الآخر، وتقوم روحياً على تعدّد الرسل والرسالات، وتقوم ديموغرافياً على تعدّد الأجناس والأعراق والألوان، وحضارياً، على تجارب وآثار أهمّ الحضارات الإنسانية.

* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن