في البحث عن مسار جديد إلى الأمام، من الأهمية بمكان الانتباه إلى الرسالة الأساسية المستمدة من أحداث ومخاضات عام 1931 وعام 1971 في عالمنا. إن التحولات المالية الفوضوية هي أيضاً تحديات أمنية، ولن يتسنى لنا ضمان الاستقرار المالي إلا من خلال إعادة إنشاء نظام قابل للتطبيق لإدارة العلاقات بين الدول. وتميل السياسة الدولية المستقرة إلى أن تكون شرطاً أساسياً لإنشاء أنظمة مالية جديدة.

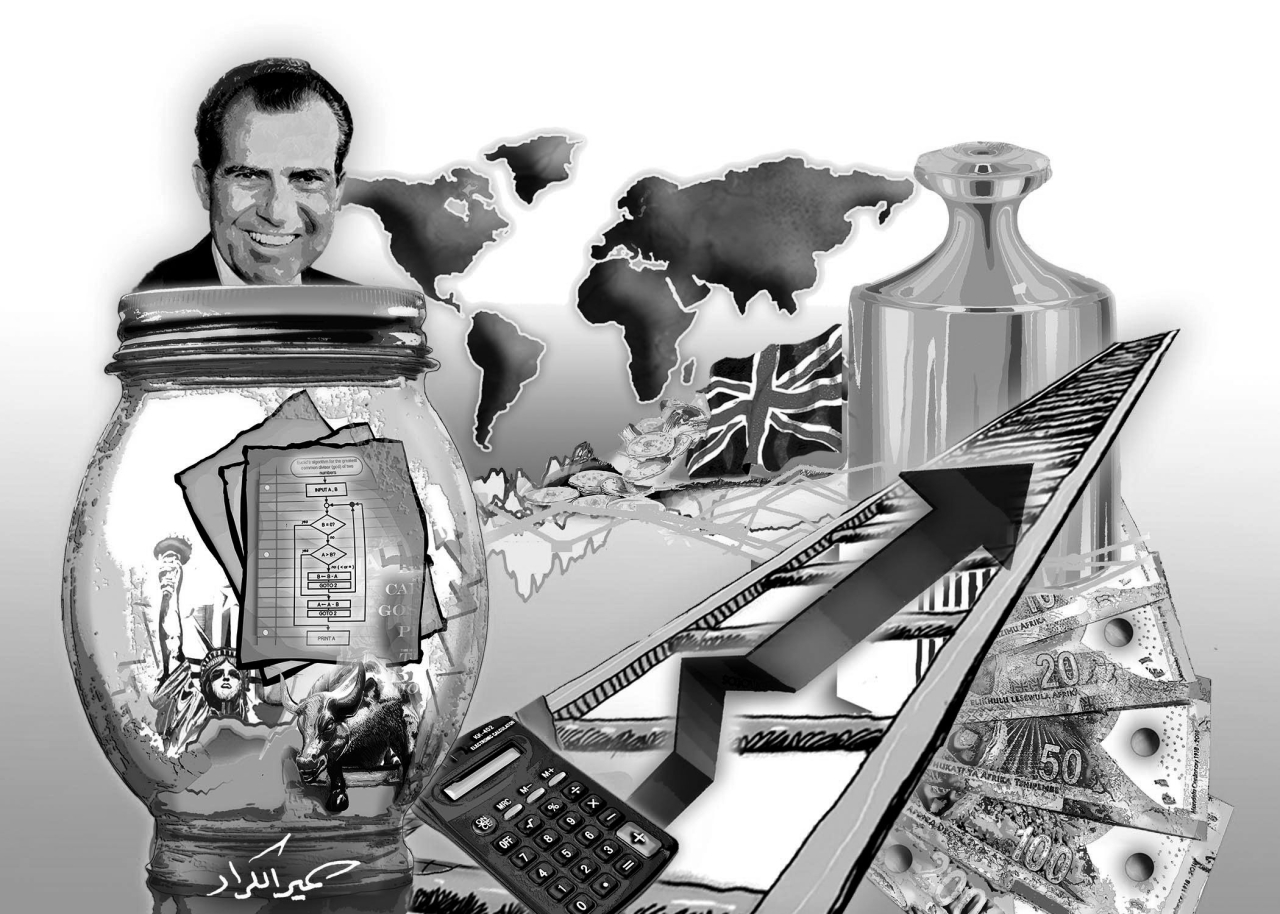

يضم عامنا هذا عدداً من المناسبات السنوية في تاريخ النظام النقدي الدولي، فقد صادف الخامس عشر من أغسطس مرور خمسين عاماً منذ أصدر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قرار «إغلاق نافذة الذهب»، ويوافق الحادي والعشرين من سبتمبر مرور تسعين عاماً منذ أخرجت الحكومة البريطانية الجنيه الاسترليني من معيار الذهب، ورغم أن الواقعتين تنتميان إلى تاريخ النقود، فإن آثارهما تجاوزت المجال المالي، وكل منهما كانت علامة على نهاية نظام أمني دولي كامل.

بُـني النظام الدولي في القرن التاسع عشر حول القوة الإمبراطورية البريطانية، حيث خدم معيار الذهب كونه أساساً مالياً لها. كان معيار الذهب مدعوماً بتوقع مفاده أنه حتى لو جرى تعليقه في زمن الحرب فإن نهاية الأعمال العدائية كفيلة بالسماح للعملة بالعودة إلى قيمتها الذهبية قبل الحرب. وفر هذا الوعد بثبات القيمة الذهبية مقداراً من المصداقية جعل من السهل على أي حكومة في زمن الحرب أن تقترض، وتتحمل بالتالي تكلفة الصراع.

ولأن معيار الذهب خدم لفترة طويلة كونه دعامة مالية لمكانة بريطانيا الإمبراطورية، فقد عادت بريطانيا إليه بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن تبين أن التكلفة كانت باهظة. بحلول عام 1931، كان من الواضح أن الانصراف عن الذهب ضروري لتحرير حيز أكبر لسياسات المال السهل التي ستقود في النهاية إلى التعافي من الكساد العظيم.

بعد الحرب العالمية الأولى أيضاً، وجدت بريطانيا أنها لا تستطيع استعادة موقعها السابق في مركز نظام الأمن العالمي بسهولة، فسعت بدلاً من ذلك إلى الحفاظ على نفوذها من خلال إنشاء مؤسسة جديدة، أو عُـصبة الأمم. رأى كثيرون من البريطانيين في ذلك التمهيد لمنظمة الأمم المتحدة تحسناً لنظام توازن القوى القديم، فقد أنشأت عصبة الأمم مدونة قانونية للسلوك الدولي، وفرضت علاوة على ذلك القيود على «العدوان»، لكن من منظور دول أخرى، بدت عصبة الأمم وكأنها مخطط مُـصَـمَّـم لحماية المصالح البريطانية بثمن بخس.

في الثامن عشر من سبتمبر من عام 1931، قبل أيام قليلة من فك ارتباط الاسترليني بالذهب، دمر الجيش الياباني مصداقية العصبة كحصن ضد العدوان، فمن خلال تلفيق حادث تضمن عَـلَـماً زائفاً على خط السكة الحديدية الاستراتيجي في موكدين (الآن مدينة شين يانج الصينية)، والذي قدمته على أنه عمل تخريبي صيني، اختلقت اليابان ذريعة لغزو منشوريا والاستيلاء عليها. كانت عصبة الأمم عاجزة في مواجهة هذه المكائد. كان الاستفزاز الياباني مجرد تأكيد على نقطة أثارها منتقدو عصبة الأمم، مفادها أن العدوان مفهوم نسبي.

ينبغي لنا أن نفهم «صدمة نيكسون» أيضاً على أنها جزء من تغير جهازي أوسع في نظام الأمن العالمي، كانت ثمناً لفشل أمريكا الطويل في فيتنام، والذي أجهد ميزانية الولايات المتحدة ودفع التحول إلى التمويل التضخمي، الذي أضر ببلدان أخرى.

الواقع أن مذلة أمريكا في كابول اليوم تردد صدى هذه اللحظات الغابرة من الانهيار الإمبراطوري الواضح. مثله كمثل تفكك نظام عصبة الأمم في عالم ما بين الحربين، ومثل انهيار الموقف الأمريكي في فيتنام، لم يكن استيلاء حركة طالبان على أفغانستان مرة أخرى مفاجئاً، ففي كل من هذه الحالات، استغرق التحضير للنهاية الكارثية سنوات.

هذا أمر تشترك فيه الانهيارات النقدية والأمنية، إذ يستطيع الجميع أن يروا الشقوق والتصدعات في النظام قبل الانهيار بفترة طولية، لكن صناع السياسات الاقتصادية والمسؤولين الأمنيين ينكرون نيتهم التخلي عن الوضع الراهن حتى اللحظة الأخيرة. وعندما يأتي الانهيار يكون فوضاوياً بالضرورة (لأن أحداً لم يستعد له)، فتتبخر مصداقية القوة المهيمنة على نحو مفاجئ، وسرعان ما يتبع ذلك الاندفاع إلى الخروج ــ سواء من العملة أو من البلد.

وقد تكون العواقب المترتبة على مثل هذه الواقعات أكثر فوضاوية، كما كانت الحال في سنوات ما بين الحربين. من السمات المشتركة الشائعة التي تميز الانهيار الجهازي أن مصداقية شبكة التحالفات بالكامل من الممكن أن تُـهدر على الفور. وعلى هذا فإن أفغانستان تشكل إخفاقاً ذريعاً ليس فقط للإدارة الأمريكية بل وأيضاً لكل حكومة مرتبطة بها. فجأة، يصبح من المرجح بدرجة أعظم كثيراً أن يخضع نظام الأمن القديم للاختبار بطرق كانت تبدو في السابق أبعد من كل خيال. في الحالة الحالية، ستتجه الأنظار صوب منطقة البلطيق وتايوان.

تخلق حالات عدم اليقين من هذا القبيل الحاجة إلى نظام سياسي جديد وأكثر قابلية للاستمرار ولا يعتمد على قوة مهيمنة مُـنـهَـكة، لكن من الحماقة أن نتصور إمكانية وجود (أو وجوب وجود) قطب واحد فقط للاستقرار العالمي ــ وكأن الولايات المتحدة وحدها هي التي كان ينبغي لها أن تتسلم العباءة من البريطانيين في القرن العشرين؛ أو أن الصين وحدها هي التي يمكنها شغل الوظيفة، التي أخلتها الولايات المتحدة اليوم. هناك دوماً بدائل أخرى، وغالباً ما تكون التوترات بين هذه البدائل مصدراً لعدم الاستقرار العميق. وكان الصراع على السلطة بين اليابان وروسيا وألمانيا خلال فترة ما بين الحربين خير مثال على ذلك.

علاوة على ذلك، قد يأتي الـفِـكر الجديد من لاعبين جدد. في أيامنا هذه، تُـعـاد صياغة السياسة في كل مكان في الاستجابة لأزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). وعلى عكس ما يقترحه الخبراء والمفكرون في كثير من الأحيان، فليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت روسيا أو الصين قد تستفيد حتماً من إذلال أمريكا. الهند، على سبيل المثال، قد تضطلع بدور أكبر في سياسة وسط وجنوب آسيا.

على نحو مماثل، مع رحيل المملكة المتحدة، تطرأ التحولات على الديناميكيات داخل الاتحاد الأوروبي، فتبدو فرنسا وألمانيا، اللتان شكلتا المحور المركزي للسياسة الأوروبية خلال القسم الأعظم من فترة ما بعد الحرب، في حالة من الإنهاك المتزايد والاستغراق في الذات، وكل منهما تتجه نحو انتخابات تغلب عليها قضايا محلية ــ أو في حالة حملة ألمانيا الـمنومة، لا توجد قضايا على الإطلاق. من ناحية أخرى، تعمل إيطاليا بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي على إنتاج أفكار جديدة وصياغة رؤية للكيفية، التي قد تستجيب بها أوروبا لتهديدات عالمية مثل الجائحة وتغيّر المناخ.

* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وهو مؤلف الكتاب المرتقب «حرب الكلمات: قاموس مصطلحات العولمة»

opinion@albayan.ae