في استعراض لمقدمات التحولات التي فرضت على بريطانيا المزيد من الغوص في شؤون مصر على نحو زاد من حدة السخط عليها وانتهى بتقويض أركان الإمبراطورية نواصل في مسيرتنا مع المؤلف بيرز بريندون هنا استعراض تبعات الاحتلال البريطاني لمصر والتطورات التي انتهت بقيام ثورة 1952 التي كانت حلقة أساسية في إنهاء الاستعمار وأفول بريطانيا كدولة إمبراطورية.

فمع نهاية عقد الأربعينات من القرن الماضي، فرضت الأحداث مزيدا من السخونة على الأوضاع في مصر وجعلت منها محور اهتمام القيادة البريطانية وبازدياد أهمية قناة السويس خاصة إزاء اتساع نطاق القواعد الأميركية في عدد من دول المنطقة بدأت حيوية المنطقة تزداد على نحو غير مسبوق، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فقد تحولت الأوضاع وبدلا من أن تقوم الحامية البريطانية المكلفة بحماية القناة بمهمتها إذا بها تواجه بأنها مكلفة بحماية نفسها حيث وجدت القوة البالغ قوامها 38 ألف جندي نفسها عام 1951 محاصرة بالمصريين من فدائيين أغلبهم من الفلاحين والعمال والطلاب وأعضاء الأخوان المسلمين والذين يعملون بدعم واضح من الحكومة.

في رد فعل على هذا التطور كان لجوء تشرشل إثر عودته إلى تولي السلطة إلى التهديد السافر حيث راح يؤكد: «أخبروهم أنهم إذا واصلوا أعمالهم الوقحة فسوف نقوم بقلب اليهود عليهم وبعد ذلك نقوم بإلقائهم في البالوعات، وهكذا لن تقوم لهم قائمة بعد ذلك». غير أن ذلك لم يوقف اندلاع الشرارة التي كانت بمثابة مرحلة تحول فاصلة في تاريخ الجانبين. فقد واصلت العناصر الوطنية المصرية ـ التي يصفها بريندون بالإرهابية ـ باغتيال المتعاونين مع الاحتلال وإلقاء القنابل داخل التجمعات البريطانية والنوادي، وبدت نذر الثورة الشعبية من أجل تحقيق مطلب أساسي هو الجلاء التام لكل القوات البريطانية باعتبار انه بدون تحقيق ذلك فإن الحديث عن الاستقلال لن يكون له معنى.

يشير المؤلف إلى أنه كان لهذه التطورات على صعيد الوضع في مصر تأثيرها على خطط بريطانيا التي سعى ساستها إلى تهدئة الأوضاع وسط الظروف السيئة التي كانت تمر بها الإمبراطورية، ومن هنا لجأ بيفين إلى مجموعة إجراءات لتهدئة الأوضاع في مصر ومنها استدعاء لامبسون من هناك وهو ما كان يشير إلى نوع من التلاعب بالمصريين. وبغض النظر عن ذلك فقد أدت هذه الخطوة إلى مشاعر فرح بين المصريين، فيما لم ينخدع آخرون بهذه السياسة حيث كان يساورهم الإحساس بأن السفير البريطاني الجديد ينفذ تعليمات السفير القديم ولكن بقفازات ناعمة كالحرير.

وفيما يعتبره مخاوف لا مبرر لها يشير المؤلف إلى أن هذه الشكوك لم تكن صحيحة تماما موضحا في معرض التأكيد على وجهة نظره أنه في مايو 1946 ساد خلاف بريطاني على مستوى أركان صناعة القرار في لندن بشأن سحب القوات البريطانية والرحيل عن مصر. ورغم إدانة تشرشل لهذا الموقف فقد وقف بيفين في وجهه وإن لم يتم التوصل في النهاية إلى نتيجة على أرض الواقع.

في سياق استعراضه لتطورات الموقف على الجبهة المصرية يذكر المؤلف ان فاروق كسب بعض الشعبية عندما اعتمر تاجا واحدا لمصر والسودان وأدعي أنه ـ بجسمه الممتلئ والمكتنز ـ يمثل وحدة وادي النيل، غير أن وضعه أنكشف تماما عندما حانت لحظة الحقيقة ممثلة في مسعى حل جمود الموقف بين بريطانيا ومصر بهذا الخصوص، حيث بدا الملك وكأنه ليس سوى دمية تحركها أصابع خفية.

وقد عزز من اهتزاز وضع الملك آنذاك ما يذكره بريندون من قيامه بتطليق زوجته فريدة ذات الشعبية الكبيرة وظهوره في كازينو أثناء الحرب ضد إسرائيل وهو يرتدي زى المارشال. وبعد الهزيمة شهد عرضا عسكريا بدا معه وكأنه انتصر في المعركة على نحو يشبهه المؤلف معه بالأمير ريجنت في انجلترا الذي كان يدعي أنه حارب ببطولة في ووترلو، حيث كان فاروق يباهي بأنه قاد القوات بنفسه إلى داخل المعركة.

انطلاق ثورة

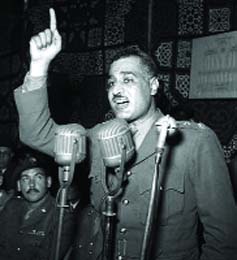

من هذه النقطة يعود بنا المؤلف إلى تناول الموقف على صعيد ما كان يجري في الجيش فيذكر لنا أن كل هذه التصرفات الطائشة من الملك أدت إلى إحياء رؤى ناصر وإيقاظها من سباتها ومعه العديد من الضباط الأحرار الذين شاركوا في التنظيم وكانوا مثله من أصول متواضعة، وكانوا ينددون بالأوضاع المأساوية التي يعاني منها الفلاحون،

ويذكر في معرض التدليل على ذلك استشهاد عبد الناصر بما قاله الزعيم مصطفى كامل «أن تعيش في بؤس يعنى أنك لا تعيش» وقاموا بعقد المقارنات بين «المطحونين بالفقر وهم الأغلبية وبين أقلية ترفل في نعيم وخيرات متكاثرة» وكانت هذه عبارة تتكرر بينهم بانتظام.

ولعل متابعة البريطانيين لهذه التطورات كانت وراء طلب تشرشل من الملك فاروق العمل على تحسين أحوال الرعاية الاجتماعية باعتبار المفارقة التي كانت تمثلها الحياة في مصر والتي لا توجد، حسبما يشير المؤلف، في أي بقعة من بقاع الأرض لجهة الجمع بين الثروة الطائلة والفقر المدقع.

غير أن المؤلف وفي معرض انتقاد الذات يشير إلى أن انتقادا من هذا القبيل من قبل تشرشل إنما يعتبر إمعانا في الخطأ والخلط، حيث أن بريطانياً قامت باعتصار خيرات البلاد ـ مصر ـ وأوصلتها إلي ذروة الديون والتي فاقت 350 مليون جنيه أسترلينى، وهو الأمر الذي قرأه على نحو صحيح الضباط الأحرار الذين وجهوا اللوم لبريطانيا

ليس فقط على الاستغلال المفرط ولكن أيضاً على النقص الفظيع في الأسلحة والتدريبات العسكرية والتي وضعتهم تحت رحمة الهاجانا في 1948، وها هي فضيحة الأسلحة تعكس إلى أي مدى أنتشر الفساد واستشرى في أوصال الحكومة المصرية على ارفع مستوياتها.

ومما يذكره المؤلف في هذا الخصوص، والعهدة عليه، أن زوجة مصطفى النحاس الذي قاد بنفسه حزب الوفد للفوز في الانتخابات سنة 1950 كانت متورطة في هذا الفساد، وإن لم يتطرق إلى أمثلة رغم أنه يحرص على الإفاضة في مواضع أخرى. أما رئيس الوزراء فقد كان في غاية التأنق والتعطر ويرتدى خاتماً من الزمرد فوق قفازه الحريري فكان يبدو وكأنه نموذج للتردي لا ينافسه فيه إلا الملك نفسه.

وعلى ذلك فإن الضباط الأحرار لم ينخدعوا بالتحول الذي انتاب شخصية النحاس إلى النهج السياسي الليبرالي وتزعمه دعاوى الإصلاح الاجتماعي والتنصل من معاهدة التحالف مع بريطانيا، تلك المعاهدة التي وقع عليها بنفسه في عام 1936.

وقد انعكس ذلك في موقف الجماهير المصرية الغفيرة التي راحت تزيد من كفاحها ونضالها مع انهيار أسعار القطن، في ظل حالة عدم اقتناع بأن القوات البريطانية انسحبت في 1947 إلى داخل منطقة القناة حيث كان ذلك بمثابة إهانة للمصريين باعتبار أن البريطانيين ظلوا في أي الأحوال يمثلون دولة داخل الدولة.

يشير المؤلف إلى أن الموقف في منطقة القناة تصاعد بشكل كبير وهو ما كان يحفز، حسبما يذكر، على الردود الانتقامية من جانب الإنجليز الأمر الذي تجلى على نحو بارز في حريق القاهرة ففي 25 يناير 1952 قام الجنود البريطانيون باستخدام الدبابات والمدفعية للقضاء على حصون مقر قيادة الشرطة في الإسماعيلية

وسقط ما يزيد على 50 ضحية وفى اليوم التالي إذا بالتايمز تقول في تقرير لها «إن الجماهير الثائرة أوقعت القاهرة في فوضي ودمار وإحراق عمدي للممتلكات وسط أعمال سلب ونهب تاركة وراءها شوارع يبدو عليها للوهلة الأولى أنها تعرضت لأسطول من قاذفات القنابل».

لقد كان الهدف الرئيسي ليوم «السبت الأسود» هو معاقل وتحصينات البريطانيين مثل وكالة توماس كوك للسياحة، بنك باركليز، فندق شبرد، ولكن الجماهير الغاضبة أحرقت أيضا مبان يملكها باشوات وبكوات ومحلات كبيرة ودور السينما الفاخرة والنوادي الليلية مثل كازينو بديعة والذي كان مرتعا للراقصات الشرقيات اللواتي يفضلهن الملك فاروق وكازينو تحية كاريوكا.

وكانت السلطات بطيئة في استعادة الأمن واستتباب النظام مرة أخرى، حيث كان وزير الداخلية، وفق رواية المؤلف، مشغولا في شراء منزل له وكان رئيس الوزراء النحاس باشاً مشغولاً بجمع الغلال. غير أنه بغض النظر عن هذه الجوانب التفصيلية لا ينكر المؤلف أن ما حدث إنما كان في حقيقة الأمر بداية ثورة ضد النظام القديم والعهد البائد في مراحل شيخوخته المتأخرة مما أدى إلى القضاء عليه بسبب فشله في التخلص من البريطانيين.

رحيل بلا رجعة

يشير بريندون إلى أن الضباط الأحرار أكملوا في يوليو 1952 المهمة التى بدأتها الجماهير وأجبروا الملك على التخلي عن العرش حيث غادر مصر بلا رجعة من الإسكندرية على ظهر يخت» المحروسة «مرتدياً بزة الأميرال، وهو اليخت نفسه الذي اعتلي متنه جده الخديوي إسماعيل متوجهاً إلى منفاه في عام 1879.

في تلك الأثناء قاوم الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب وهيمنة جمال عبد الناصر بشدة إغراء إعدام الملك، وها هو عبد الناصر يعلنها للعالم اجمع (لنترك التاريخ يحكم عليه بالموت )وكان عبد الناصر عقد العزم، حسبما يشير المؤلف، على ان يتخلص من توأم الشرور «الاستعمار والإقطاع».

هنا يتطرق الكتاب إلى تطورات الوضع على صعيد الجبهة الداخلية في مصر فيما بعد وصول الضباط الأحرار فيذكر أنه على الرغم من الصراع على السلطة الذي دام زهاء العامين، فلقد أحرز عبد الناصر تقدماً ملحوظاً على جبهتين، أما الأولى فتتمثل في قيام النظام الجديد بسحق المعارضة الخارجية بما في ذلك الوفد و الإخوان المسلمون.

ثم تخلص ناصر من كل المنافسين الداخليين في إطار مجلس قيادة الثورة وبخاصة نجيب مدخن البايب «الغليون» الذي تبنى سياسات تحررية ديمقراطية عرفت حينئذ بأفكار مارس. لقد كان القائد مرتبكاً وعلى قدر ضئيل جداً من الشعبية ورأى فيه البعض ابن موظف البريد الذي قام بالاستيلاء على السلطة فبدا متآمرا ثورياً تنتابه الشكوك من كل الأفراد،

ولكن ناصر كان نموذجاً للنزاهة والاستقامة التي ترقى فوق كل الظنون وتسمو فوق كل الشبهات إذا قارناه بالملك فاروق. وهنا يقدم لنا المؤلف صورة بالغة الإيجابية بشأن ناصر، الذي عاش حسبما يذكر. بشكل متواضع مع أسرته في ضاحية مصر الجديدة، مضيفا أن المخابرات المركزية الأميركية أظهرت قدراً كبيراً من الغباء عندما عرضت على ناصر مبلغ 3 ملايين دولار كرشوة في محاولة لاستمالته،

وإن كان ناصر لم يفوت فرصة استفادة بلاده من هذه الرشوة، وفق رواية بريندون، باستخدام جزء كبير منها كان قد منح لنجيب من عميل المخابرات المركزية الأميركية كيرميث روزفلت لبناء برج القاهرة، المعلم البارز في مصر من الجرانيت والذي كان ناصر يطلق عليه «نصب روزفلت».

غير أن بريندون يتحفظ قائلا: كان العيب الوحيد في ناصر هو تدخينه الذي لا ينقطع لسجائر كرافن ايه. وعلى خلاف الملك فقد كان ناصر يشع حيوية ونشاطاً، وكان طويلاً مفتول العضلات تشعر وهو يتحرك كأنه فهد بملامحه الداكنة وأسنانه البيضاء اللامعة.

في رصد لمسيرة ناصر تجاه إحكام قبضته على الأمور يشير بريندون إلى أنه بدون تلكؤ أو تأخر قام بالانقضاض على النظام القديم فالغى نظام الملكية وأسس الجمهورية، وبدأ الإصلاح الزراعي في وقت كان العمال الزراعيون الذين لا يمتلكون أية أراض يتقاضون عشرة قروش «عشرة بنسات» في اليوم الواحد. كما كان أيضاً عازماً على استعادة كرامة مصر الأمر الذي كان يعوقه على نحو كبير وبشكل قاتل الكابوس الأجنبي.

لقد قام عبد الناصر بخطوة جوهرية عندما تنازل عن المطالب المصرية في السودان على أساس أن شعبه له الحق في تقرير مصيره بنفسه. غير أنه على الصعيد الفعلي وبفعل مواقف ناصر أصبح وادي النيل، بالرغم من أنه نفسه مقسم، موحداً ضد القوى الامبريالية وشعرت بريطانيا أنها ملزمة بالوفاء بوعدها نحو منح السودان الاستقلال والذي أصبح سارياً في 1956.

وداعا لأساليب الماضي

كان أنتوني إيدن هو صاحب هذا الإجراء من أجل ضمان الاستقرار في مصر ومن سخرية الأقدار وبالنظر لدبلوماسية القوات المسلحة التي كان يؤمن بها تشرشل تأكيد وزارة الخارجية لمجلس الوزراء أنه من المستحيل «الحفاظ على وضعنا في الشرق الأوسط باتباع وسائل وأساليب القرن الماضي» أي بالأساليب العسكرية

وعلى ذلك توصل إيدن لاتفاقية تقوم بريطانيا بموجبها بإخلاء منطقة القناة خلال عشرين شهراً بحلول يونيو 1956 على أن يكون لبريطانيا الحق في العودة إذا هوجمت مصر وتحت ضغط من وزير الخارجية في عهد الرئيس إيزنهاور، جون فوستر دالاس أضطر تشرشل كارها إلى قبول هذا وعلى مضض.

كانت تلك لحظة من اللحظات الفارقة على طريق انهيار الإمبراطورية وهو الأمر الذي بدا أن رئيس الوزراء لم يكن يقبله معتبرا أنه مؤشر على ضياع المجد والقوة البريطانية على أيدي الولايات المتحدة. ويقول طبيبه اللورد موران «لقد كانت هناك دودة تنهش في عقله فقد كان حزينا من رأسه لأخمص قدمه على أن انجلترا في سقوطها وتهاويها غير قادرة على مخاطبة أميركا من منطلق المساواة والندية وأنها يجب أن تقبل طلباتها وأوامرها ذليلة مستسلمة.

ولشد ما كان حزن تشرشل وأسفه عندما أشار عبد الناصر إلى الأمريكيين والبريطانيين على أنهم «الجايين والرايحين»، بمعنى أن المستقبل ـ بغض النظر عن موقفه منها ـ إنما هو للولايات المتحدة فيما أن بريطانيا في أفول.

لقد بقى تشرشل مستفزا من التطورات التي كانت تجري على الجبهة المصرية وكانت تشير إلى تحولها إلى ما يشبه المستنقع الذي غرقت فيه بلاده وأدرك مدى صعوبة احتفاظ بلاده بمنطقة القناة بتكلفة مرهقة تزيد على 50 مليون جنيه إسترليني كل سنة وكانت تلك فاتورة أكبر من أن تتحملها بريطانيا التي كانت تنتج أكثر من ربع الصادرات المصنعة في العالم في 1950

غير انها أصبحت في تلك الفترة خاضعة لمنافسيها الأوروبيين الذين استعادوا قوتهم من الخراب والتدمير الذي ألحقته الحرب العالمية. علاوة على الخسائر البشرية التي كان يمكن أن تلحق بالجنود البريطانيين حال استمرار وجود القوات هناك في منطقة القناة وتواصل العمليات الفدائية ضدهم.

وفيما يكشف عن تضافر العوامل التي أدت إلى تده ور وضع الإمبراطورية البريطانية على جبهة وجودها في مصر وبشكل خاص سيطرتها على قناة السويس يشير بريندون إلى أنه على الرغم من أن ثلث السفن العابرة لقناة السويس كانت لا تزال بريطانية إلا أن القناة لم تعد ذلك الشريان الحيوي كما كان أيام الحكم البريطاني للهند.

أوهام الاستمرار

رغم كل هذه الظروف الكاشفة فإن قادة بريطانيا يبدو أنهم لم يكونوا قادرين على تصديق الواقع الذي يجري أمامهم وهنا وفي سياسة تعكس مواقف متشددة أدان تشرشل رفض القائد العسكري أتلي المواجهة مع مصدق في إيران والذي قام بتأميم أكبر مصفاة للنفط في العالم وساند تشرشل الانقلاب الأميركي لتغيير النظام في 1953.

غير أن أسف تشرشل الأساسي إنما كان يتركز على التطورات التي جرت على صعيد مصر ومن العبارات الدالة التي يوردها المؤلف في هذا الصدد إشارته إلى تذمر تشرشل من «الديكتاتوريين العسكريين في مصر» وقوله إن الاستسلام هناك ـ في مصر ـ سوف يؤدي إلى انهيار المركز الاستعماري لبريطانيا.

وهنا يشير المؤلف إلى المشاعر المختلطة التي كانت تنتاب القائمين على رأس السلطة في بريطانيا ورفض الاعتراف بالواقع الماثل في أفول الإمبراطورية البريطانية قائلا إن مشاعر تشرشل تم التعبير عنها بأفضل أشكالها بواسطة مجموعة السويس في الجناح الأيمن للمحافظين المتحمسين ضد الانهيار السريع للإمبراطورية،

فهم يؤمنون بأن من العار لدولة خرجت منتصرة في أكبر حرب في التاريخ أن تتراجع في وجه «الإرهاب» المصري. وعلى ذلك فقد كان الجلاء من منطقة القناة، في رأى أحد هؤلاء بمثابة نهاية الكومنولث كقوة مستقلة في العالم.

ويشير إلى أن الموقف داخل هذا الجناح كان يقوم على أساس البحث في تجاهل المعارضة الآتية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لموقفهم بشأن استمرار وجودهم في القناة. وكان الرأي السائد أنه يجب على بريطانيا أن تقوم باحتلال القاهرة وتنصيب حكومة جديدة موالية لها.

عرض ومناقشة: مصطفى عبد الرازق