ردت الفنون إلى العديد من المدارس الفلسفية المتنوعة، فاعتمدت بعض التيارات الفنية مقولة «الفن للفن» بينما تبنت أخرى العقيدة القائلة بأن الفنون يجب أن تخدم قضايا الفرد والمجتمع وتوظف لمصلحتهما دائما، لكن قلة من الفنانين الذين ارتقت تجاربهم الفنية إلى مصاف الفلسفة القائلة بضرورة أن تشكل الفنون أرضية ووسيلة للتأمل الوجداني والروحي.

للمدرسة الأخيرة تنتمي تجربة الفنان السوري وليد كموش، الذي خاض غمار جميع المدارس الفنية التي عرفها الإنسان وأبدع فيها ليلج في المحصلة النهائية إلى حالة من التصوف الفني أو الفن التصوفي، مختزلا بذلك ربما فلسفة الوجود كله.

الفنان التشكيلي السوري وليد سالم كموش فنان فطري بدأ مسيرته الفنية بمفرده يحذوه في ذلك حبه التلقائي للرسم، فراح يشتغل منذ نعومة أظفاره في تقليد لوحات لرسامين أجانب كبار. دخل في لعبة التشكيل مبكرا وراح يرسم بورتريهات مكنته من السيطرة على التقنيات والتكوينات اللونية إلى حد كبير.

وسجل عام 1971 بداية احترافه الرسم بعد مرور خمس سنوات شكلت مرحلة الهواية الجنينية لديه، فضلا عن أنه اقتحم عالما وبيئة جديدين فنهل من تجربة النحات وحيد اسطنبولي ولؤي كيالي وإسماعيل حسني والد المخرج السوري المعروف هيثم حقي في مركز فتحي محمد للفنون، الذي درس فيه لمدة سنتين تلقى خلالها أربع دورات بين الرسم والنحت عادة ما تخول الطالب أن يكمل دراساته الفنية في إيطاليا، بيئة طبيعية تعانق عراقة مدينة التي يعشق سكانها الفنون على مختلف تلاوينها ومدارسها.

اللافت للانتباه في تجربة الفنان وليد كموش أنها معمدة بالموهبة الفطرية والخبرة العملية والدراسة الأكاديمية، لكنه يعتبر من أهم الفنانين الذين خاضوا معترك تعليم الذات، فقام بتعليم نفسه بنفسه مختبرا المدارس الفنية على مختلف أجناسها ومبدعا الكثير من الأعمال الفنية الغنية قبل أن يحظى بفرصة تلقي العلوم الأكاديمية في كلية الفنون الجميلة في مدينة حلب السورية.

حبذا لو تلقي الضوء على مسيرة تبلور تجربتك التشكيلية،أين يجد وليد كموش روحه الفنية بصورة أكبر، في التجريبي أم في الأكاديمي؟

قامت انطلاقتي الأولى على تعليم نفسي بنفسي، وشكل ذلك النواة التي سمحت لي باستكمال تعليمي، أي أنه لولا خوض تجربة تعليم الذات والتجريب لما تمكنت من مواصلة تعليمي الأكاديمي في الجامعة طمعا بالمعرفة وليس بأي شيء آخر، ذلك أن من شأن المعرفة أن تزيد الإنسان عمقا وعطاء وتمنحه مزيدا من التخصص، فبينما كان الأمر يتعلق قبل التعليم الأكاديمي بمعرفة بسيطة، أصبح يتعلق بمعرفة مركبة ومعقدة بعده.

وهناك اختلاف كبير بين الحالتين، لاسيما عندما يتعرف المرء على تجارب آخرين ويرى أساليبهم وأنماط حياتهم الفنية، فيبدأ بالتعلم منهم مثلما يتعلمون هم منه، بمعنى أن الاحتكاك مع الآخر يوفر دائما فرصة للتعلم وللحصول على خبرات إضافية. وقد وجدت أنه كلما تعلمت المزيد وتعمقت أكثر، زادت معرفتي وفهمي ومقدرتي، فضلا عن تبلور الموهبة الموجودة أصلا، لكن تلك الموهبة عادة ما تكون بحاجة إلى الصقل عن طريق الدراسة والمعرفة والتجربة معا، فهناك علاقة جدلية بين المعرفة والتجربة، أنا أعلم يعني أني أستطيع أن أعمل.

أين موقع الموهبة في تجربة وليد كموش؟

في المرحلة الأولى خضت تجربة التعليم الذاتي، ومن ثم جاء صديقي الفنان التشكيلي فواز أرناؤوط ودعاني إلى الذهاب معه إلى مركز الفنون في حلب وهناك تعلمت أساليب جديدة من احتكاكي بالأصدقاء وتعرفت على مختلف المدارس الفنية وتقنيات الرسم سواء كان الرسم بالفحم أو بالزيتي ورحت أتعرف على الواقعية والانطباعية والتجريدية .

وذلك على يد الفنانين الأستاذين نبيه قطايا وطالب يازجي، الذي كان قدر درس الفن في روما وفتح لنا آفاقا جديدة عن طريق إشراكنا في مناقشات تتعلق بتفاصيل ما كنا نعرفها حتى تلك اللحظة ولعبت دورا كبيرا في صقل مواهبنا الفطرية وفتحت عيوننا على المدارس والتجارب الفنية الغربية.

لأي مدرسة فنية الغلبة في أعمالك؟

خبرت معظم المدارس الفنية وكنت أتنقل من واحدة إلى أخرى بين الحين والآخر، لكن الجداريات التي أنفذها في هذه الأيام في الشارقة لا تمت بأي صلة إلى تلك المدارس، ذلك أني أنفذها بطلب من مؤسسات وشخصيات معينة وتأخذ شكل الزينة وهذا يختلف تماما، رغم جماليته، عن الأعمال الفنية التي تندرج ضمن هذه المدرسة أو تلك.

لقد حاولت أن أشتغل بصورة تدريجية على المدرسة الواقعية ومن ثم انتقلت إلى المدرسة الانطباعية ومن ثم رحت أخرج إلى الطبيعة واشتغل عليها بصورة مباشرة وبعدها اشتغلت على المدرسة السريالية، التي شكلت مرحلة قوية جدا في تجربتي بدأت عام 1982 وكنت أرسم خلالها بورتريهات لأشخاص مقربين مني مثل ابنتي الصغيرة، التي جعلت شعرها من الياسمين ومحاطة بالورود وجعلت وجهها الطفولي الذي يطل من قلب اللوحة، حيث يحس المرء أنه يقف أمام نوع من التصوير الفوتوغرافي المطعم بحالة وأفكار سريالية تحلق عاليا.

هذه المرحلة ما زلت غارقا فيها حتى هذه اللحظة وجذورها ضاربة في بداياتي الفنية وقبل أن أستهل مسيرة تعلم الفن التشكيلي بصورة أكاديمية. أحد الأعمال السريالية الأخرى، الذي اشتغلت عليه بين عامي 1993 و1995 كان عبارة عن سلسلة من اللوحات التي تخص موضوع المرأة بشكل عام ومحاولة الرجل السيطرة على فكرها.

حيث صورت الرجل بهيئة النسر المسيطر على اللوحة حيث من خلال ظهوره فوق رأس المرأة دائما، وقد شغل هذا الموضوع الأوساط الثقافية في سوريا وناقشته في حينها وسائل الإعلام على نطاق واسع وشاركت فيه بعدة معارض لاقت استحسانا كبيرا من قبل الجمهور.

الواقعية، الانطباعية، السريالية.. ثم ماذا؟

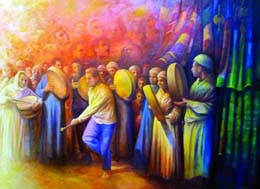

بعد أن اختبرت كل هذه الممارسة الفنية، جاء دور التعبيرية السريالية، التي تجسدت في الصوفية والمولوية ورياضة المخاطر والذكر والأرواح وعلاقة الروح بالذكر، حيث من الممكن رؤية أطياف من الأرواح في لوحاتي في إطار الذكر في مشهد يتداخل فيه المولوي مع تلك الطياف الروحانية لكن السيرة دائما تذهب إلى الجانب الروحاني.

ما هي الأرضية التي انطلق منها الفنان وليد كموش في ولوج عالم التصوف، هل فلسفية أم أن هناك دوافع فنية صرفة؟ من يسبق من، الفكرة أم التقنية؟

تلك الأرضية هي أقرب إلى الفكرة الفلسفية منها إلى الدينية، حيث تخدم الفكرة الفن وتغذيه، فعلاقتي بالروحانيات باتت قوية جدا ومطلقة وانطلقت من الذاكرة ولم أعتمد فيها على جلسات التكايا أو الزوايا ولم أذهب إلى تلك الأمكنة كي أقوم بتصوير المولوية والمتصوفة وهم يذكرون ويوحدون ويمارسون طقوسهم الصوفية.

أنا اعتمدت على الذاكرة، لأني عندما كنت صغيرا كنت أشاهد تلك المشاهد في الجوامع وكانت تبعث في نفسي الرهبة وبقيت معلقة في ذاكرتي، وعندما عكفت على دراستها تمكنت من فهمها تماما انطلاقا من ذات الإنسان وذوبانها بالذات الإلهية، وهذا ما أوصلني إلى تجسيد فكرة الصوفية في أجمل معانيها الروحانية وليس الدينية، لأن اعتقادي بالروح أقوى بكثير من اعتقادي بموضوع الدين أو الذكر المجرد.

هل يمكن رد هذا التوجه إلى البيئة التي عشت فيها؟

ليس لبيئتي أي علاقة بذلك، فهي بعيدة كل البعد عن أجواء التدين والمشاحنات الدينية، فلقد نشأت في بيت بسيط جدا لا علاقة لأهله بالدين ولا بالفن، لكني أحببت الروح الكامنة في ذاتي وفي عالمي الجواني، وانطلاقا من هذا الشعور رحت أجسد الصوفية بصورة فنية، لكني لم أعمد إلى رسم الصوفية أولا، بل قمت برسم المولوية وهم في حالة الذكر وذائبون داخل اللوحة لا بل إنك تشعر أنهم غائبون عنها في بعدها الثالث حيث بالكاد تظهر وجوههم وهم في أوج النشوة الروحية.

وقد أحببت هذه الأعمال وتمكنت منها ومن إدارتها كفكرة احترافية تقوم على الصوفية إلى حد كبير، كما أني تعمقت فيها كثيرا حتى أصبح تعاملي معها يأخذ منحى تلقائيا. فعندما أقوم بتأليف الموضوع فإني أجعله يقوم على متلازمة الظلام والنور.

كيف لك أن تنتقل بكل هذه الرشاقة بين مدرسة فنية وأخرى؟

أنا أشعر بأني أعيش مشكلة فنية صغيرة تتمثل في أني تعلمت كل شيء في حالتي الفنية، ومن المؤسف أني تعلمت بهذا القدر الكبير.

فكرة هذا السؤال تنطلق من أن لكل عالم من تلك العوالم التي خاضها الفنان وليد أجواءها الخاصة، التي تتطلب وقتا وصيرورة وهدوءا من بين أشياء كثيرة أخرى..

أنا دخلت في حالة عزلة ابتعدت خلالها عن الناس ومحيطي الاجتماعي وجعلتني أبقى أحيانا في مرسمي لمدة شهر كامل لا أرى الشارع خلاله وعندما كنت أتجول في حلب كنت أحس كما لو كنت في دبي وأنا عادة لا أخرج من بيتي إلا كل أربعة أو خمسة أيام مرة، فأذهب إلى مركز الفنون وكلية الفنون ونقابة الفنون وذلك لأعكف على التأمل، الذي أعتبره أكثر عنصر ساعدني في حياتي الفنية، فالصوفية هي التي صنعت مني فنانا.

حيث رحت أتعمق بالفكرة أكثر فأكثر وبقراءتي السريالية للأشياء وانتفى عندي تقليد هذا الفنان أو ذاك إلى درجة أني توقفت عن الاطلاع على تجارب الفنانين الآخرين ولم أعد أفتح أي كتالوج فني، أنا أعكف على العمل وحيدا واشتغل ما يخطر ببالي وأحيانا كنت أتناول الصوفية في أعمالي بشكل تلقائي، أي أني كنت أشتغل اللوحة أولا ومن ثم أخرج منها الوجوه التي كنت أراها تخرج من اللوحة بصورة تلقائية،كنت أرى الوجوه وأنا أعمل بأصابعي وبخرقة من القماش في اللوحة دون استخدام الريشة، كنت أغطي اللوحة بالألوان.

ومن ثم أحفر الأشكال والوجوه فيها، حتى أنه ثمة لوحة لمولوي اقتنتها أمية الزعيم صاحبة صلاة بلاد الشام رسمتها بأصابعي فقط من دون استخدام أي ريشة، لأن الإيحاء واضح جدا فيها ولا يحتاج إلى ذلك وتعابير وجهه غاية في الجمال.

أنا لا أستطيع الخلط بين حفلات المولوية التي تجري في الفنادق الكبرى وبين حفلات المولوية في الجامع في حالتها الروحانية الحقيقية، وهذا ما شدني إلى هذه الحالة، فلقد رأيت الروح لديهم،رأيت النشوة الروحية عندهم، الأمر الذي مكنني من الخروج إلى السريالية التي تبحث في اللاماورائيات والجانب الميتافيزيقي الذي لا أستطيع تصوره.

ألم يستهوك الفن الحديث في لحظة ما؟

أنا أحب الفن الحديث، ولقد اشتغلت فيه بلمسة تعبيرية راقت لي كثيرا، ولوحاتي القائمة على الفن الحديث معروضة في كلية الفنون الجميلة في حلب وهي تتناول موضوعات مثل العطش وأصور فيها أناس يسيرون في جبل ويحملون الأجرار المكسرة ويبحثون عن الماء،.

وهذا ينم عن التفكير في الحدث قبل حدوثه، فبالإضافة إلى أزمة المياه، أرى كذلك العطش الروحي والعطش الإنساني وكافة أصناف العطش الأخرى. أفكر دائما بضرورة أن تحتوي اللوحة على موضوع ولا أفكر في اللاشيء ولا أبحث فيه، فلقد تركت هذا البحث للآخرين غير المتمكنين من أدائهم.

هل لك أن تسمي لنا لوحة من مدرسة فنية اشتغلت عليها؟

لا أستطيع ذلك لأني غالبا لا أسمي أعمالي، لكن من بين آخر لوحات اشتغلتها حملت واحدة منها اسم « نشوة الروح» وتصور مجموعة من الصبايا والرجال والنساء المنطلقين في الفضاء وفيها وجهان لرجلين كبيرين يوحيان بأطياف روحانية تحلق بينهم وتظهر كوكب المريخ والناس يلجون إليه، وهذه اللوحة تجسد السريالية كما أفكر بها وأعمل عليها.

وهناك لوحة أخرى تصور مجموعة من الأسماك وهي تسبح في الفضاء الخارجي ربما في كوكب آخر أو في الجنة أو في النعيم في عالم آخر لست أدري كنهه تماما، فأنا أمارس الرسم بصورة ارتجالية ولا أعلم إلى أين يمكن أن أصل. لوحة أخرى من السلسلة السريالية ذاتها لم تنته بعد تشي باتحاد الإنسان في الطبيعة، حيث يوحي الشجر بوجود وجوه آدمية يحتضن أصحابها بعضهم بعضا في كوكب قصي.

لماذا اللوحات الجدارية، ألا يكفيك كل ذلك الزخم والدفق الفنيين؟

الجداريات أنفذها بطلب من آخرين، وهي لا تعكس روحي الفنية، مع أني يمكن أن أنفذ في الجدارية حالة سريالية ضخمة، لكن صاحب العمل قد لا يروق له ذلك. الفن شيء والرسم التزييني شيء مختلف تماما.

ألا تمتلك مشروع جدارية ما خاص بك ومن وحي تجربتك الفنية الخاصة؟

بالطبع، لدي جدارية تنتمي إلى رياضة المخاطر وقياسها 120 ـ 100 سنتم، ويظهر فيها شخص بيده الشيش ويدخله ببطنه وحوله مجموعة من المولويين يدورون حوله وهم يضربون الدفوف وخلفية العمل تتجسد في الأرواح المتجلية في المكان .

وهي مسيطرة على الموضوع مع الرايات الصوفية، وأنا شاهدت ظاهرة ضرب الشيش صغيرا فلقد كان لي صديق يمارسها وأصبح شيخا بينما أصبحت فنانا، ومما ساعدني على الولوج إلى هذا العالم الباطني أني قرأت للدكتور رؤوف عبيد مجلدين عن الأرواح، تلك القراءة قلبت في كياني أمرا لا أدرك كنهه، لكنها أكدت لي أن الإنسان روح لا جسد وهو عنوان الكتاب نفسه، فالروح طاقاتها خارقة وخلاقة ومبدعة ولا يمكن للإنسان أن يتصور حدودها ولقد قضيت خمس سنوات من التأمل حتى بلغت الصوفية التي تشمل الإنسانية جمعاء ومختلف الأديان والمعتقدات.

ما هو العمل الذي ترغب في انجازه ولم تقدم بعد؟

السريالية الكاملة، أريد انجاز عمل إنساني شامل يحكي عن الدينونة كلها من منظور سريالي وعن الكون كله من المنظور نفسه، أرى فيه الإنسان ولو في الحياة الأخرى وأرصد من خلاله حالة الروح عند الإنسان، حيث لا أهمية للجسد الفاني، بحيث استكمل وأجمع بين الصوفية والسريالية لكن بنفس جديد آخر بعيدا عن التكرار.

أنت تدرس مادة الإعلام في كلية الفنون الجميلة في حلب، هل أنت راض عن نقل خبرتك الفنية والأكاديمية إلى المواهب الصاعدة ؟

أنا لا أخاف على شيء أفقده وأعتبر تجربتي التعليمية ناجحة في نقل ما أمتلك من خبرات ومعارف، أوصي طلابي دائما بان ينقلوا بدورهم تلك المعارف لغيرهم.

ماذا عن الملصق في تجربتك الفنية؟

أنا أعلم صناعة البوستر اليدوي الذي لا يعتمد على التقنيات الحديثة، حيث لا بد أولا من الأخذ في الاعتبار أن يخطف الملصق البصر وأن يلمع في عين المتلقي ويلفت انتباه الناس عن طريق اللون الأشكال الجمالية وأن يقوم على دراسة مستفيضة للموضوع المطروح والبيئة المحيطة به. وأنا عملت على البوستر الإعلامي والسينمائي وغيرها ولقد تعاونت مع المخرج السوري نجدت أنزور ووضعت ملصقات لعدد من أعماله.

كيف تنظر إلى الحركة التشكيلية في سوريا؟

هناك حاجة دائما إلى دم جديد وأنا أحب أن ترفد الحركة الفنية بأناس جدد يكملون ما بدأناه نحن، على أن يكون لديهم نفس جديد وأنا أرحب بهؤلاء، لكني أرحب بالمبدعين الحقيقيين منهم وليس بالمتسلقين. الاتجاهات الفنية في سوريا حديثة بغالبيتها ومن الأسماء التي أحبها نذير نبعة، الذي أعتبره من العملاقة، لكن ثمة عدد كبير من الأسماء التي رحل أصحابها عنا مثل فاتح المدرس، نصير شورى، محمود حماد وغيرهم.

ما مدى تأثير السوق على قلة ظهور أسماء جديدة لامعة؟

التأثير كبير، ذلك أن الخبز يأتي أولا، ما يدفع الفنانين الشباب إلى السعي وراء التجريد لأنه أكثر تسويقا بحكم عدم فهم مشتري اللوحة لمضامينها، فضلا عن أنه يستعصي حتى على الفنان نفسه أحيانا فهم ما يقوم به، حيث تسود ظاهرة البحث في اللاشيء والفن واللعب والفن واللهو وتجسيد اللاشعور من خلال التقنيات الحديثة في ظل غياب للموضوع والفكرة وما يمكن أن تقرأه في اللوحة، حيث لا يوجد قارئ أو ناقد واحد للوحة. فالنقد ميت.

أين الفن من السياسة؟

الفن ابتعد ابتعادا كاملا عن السياسة، عندما اشتغل لوحة عن فلسطين عن الشهيدات عن المجازر فإنها تجد رواجا في وسائل الإعلام، لكنها تبقي عندي وتصبح لوحة مغمورة يطويها النسيان وليست مرغوبة، وفي هذه الحالة، أي عدم اقتناء اللوحة السياسية، يفقد الفنان الحافز من أجل تكرار التجربة مرة تلو الأخرى.

ألا ترى أن حركة النقد قد ساهمت سلبا في تراجع الحركة التشكيلية؟

حركة النقد ضعيفة وتفتقر للنقاد،ولم يبق سوى النقاد الذين يهللون ويطلبون لأسباب شخصية مصالح ضيقة حتى لو لم يكن الفنان فنانا حقيقيا، حتى لو كان متسلقا فنيا وإمكانياته ضعيفة، ثم يأتي الناقد ويؤله هذا النوع من الفنانين فيلحق الضرر بالقضية الفنية.

باسل أبو حمدة