جنان غانيش

قبل عقد واحد من الزمان كانت بريطانيا تحظى بمكانة دولية مرموقة للغاية. ففي عام 2014، كانت المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وكانت تجنبت الانضمام إلى منطقة اليورو المثقلة بالتحديات أو منطقة شنغن.

كما كانت تحافظ على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، قوامها التجارة والانفتاح. والأهم من ذلك، أن بريطانيا كانت مؤهلة لأن تكون جسراً يربط بين العالم الأطلسي والصين. لذلك، قبل عشر سنوات، شهدت لندن إصدار أول سندات بالرنمينبي.

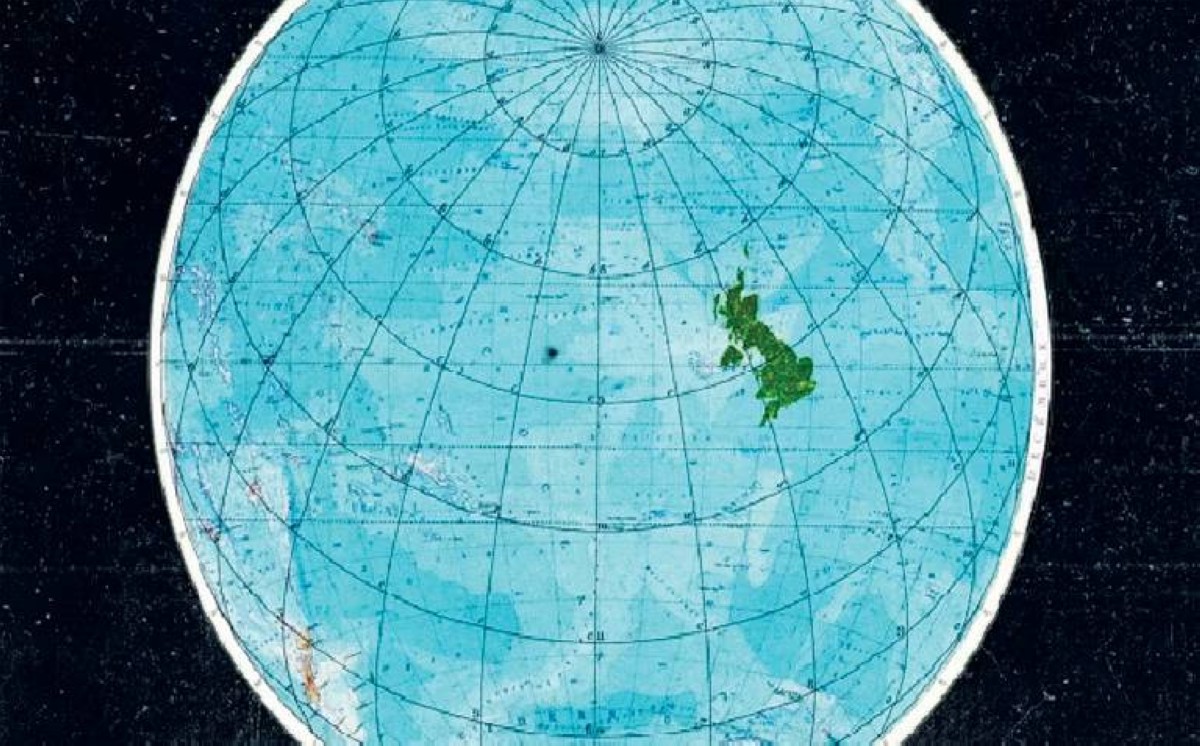

وإذا تخيلنا الكتل الاقتصادية الثلاث الكبرى كدوائر متداخلة تمثل غالبية الناتج الاقتصادي العالمي، لوجدنا أن بريطانيا كانت نقطة التقاء لهذه الدوائر جميعاً.

وفي حين كانت الولايات المتحدة تثقل كاهلها بمسؤوليات دفاعية هائلة على طرفي أوراسيا، لم تكن بريطانيا مضطرة لإنفاق الكثير لترسيخ حضورها العالمي.

ثم جاء الانتقال من مكانة «الصديق المقرب لثلاث قوى عالمية» إلى حالة من «شبه العزلة»، فيما يعد تحولاً دراماتيكياً في إدارة العلاقات الدولية. فها هي بريطانيا الآن خارج الاتحاد الأوروبي.

كما أنها عرضة للسياسات الحمائية الأمريكية. وتسعى لإذابة الجليد مع الصين بعد تجاهلٍ دام لسنوات. لذلك، التقى السير كير ستارمر منذ أيام بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني يفعل ذلك منذ ما يقرب من 7 سنوات.

لكن لا يمكن تحميل بريطانيا وحدها مسؤولية عزلتها الحالية، فقد كان انكفاء أمريكا نحو الداخل أمراً لا يمكن لبريطانيا أو غيرها منعه. ومع هذا التحول، كان من الطبيعي أن تضغط واشنطن على لندن للابتعاد عن الصين.

كما أن انفتاح بريطانيا في عام 2014 كان بحاجة إلى مراجعة، خصوصاً مع ظهور وجهه المظلم المتمثل في تعاملها مع الأموال الروسية بشكل جمع بين الغطرسة والسذاجة في آنٍ واحد.

ثم اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد «الخروج الصارم»، وكان ذلك قراراً متعمداً. كما تدهورت علاقاتها مع الصين في ظل الحكومات المحافظة الأخيرة التي تبنت النهج الأمريكي دون وجود اقتصاد قوي يدعم هذا الخيار.

وعندما فشلت بريطانيا في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة - وهو فشل كان متوقعاً للجميع تقريباً - كان ينبغي عليها أن تقترب من أوروبا أو الصين لتعويض خسائرها، لكنها آثرت عدم التحرك في هذا الاتجاه، بسبب مزيج من الكبرياء السياسي والصراعات الداخلية.

وتواجه الحكومة العمالية الحالية العديد من الانتقادات، فهي تبدو غير مدركة لكيفية تحقيق النمو الاقتصادي، حيث تعتمد على فكرة غير مدروسة عن «شراكة» بين الحكومة وقطاع الأعمال. (مع أن زيارة إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً فلوريدا، قد تكون مفيدة لفهم أعمق). أما سياستها في مجال الطاقة، فهي تبدو وكأنها في طريقها إلى كارثة محققة.

ومع ذلك، يمكن تفهم صعوبة موقفها بالنظر إلى الإرث الجيوسياسي الذي ورثته، وهو إرث أثر بعمق على اقتصاد دولة تعتمد على التجارة. لذلك، قد يتطلب إصلاح هذا الإرث سنوات طويلة، وربما عقداً كاملاً. لكن كيف سيبدو هذا الإصلاح؟ وأي من هذه المحاور الثلاثة التي كانت بريطانيا تتعامل معها بشكل متوازن - بروكسل، واشنطن، بكين - يمكن إعادة بنائها؟

إن التعامل مع الصين سيكون معقداً، وهو ما ظهر من تعامل شي جين بينغ مع كير ستارمر منذ أيام. وهناك ترامب، الذي رغم كل شيء، يعتبر أهم شخصية في هذا القرن حتى الآن. ورغم موقفه المناهض للإجماع التجاري، والذي أثار دهشة العالم، فقد انتشر بشكل واسع.

الاتحاد الأوروبي هو الآخر يخوض صراعات اقتصادية مع الصين. وتشارك بريطانيا، وعلى عكس معظم أوروبا، في مبادرات أمنية مثل اتفاق الغواصات النووية مع أستراليا وأمريكا، وهي خطوات تستهدف الصين بشكل غير مباشر.

لكن بإمكان ستارمر محاولة تحسين العلاقات مع الصين - على سبيل المثال، من خلال تجنب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، أما عودة العلاقات إلى «العصر الذهبي» الذي شهدته قبل عقد من الزمن فتبدو بعيدة.

وماذا عن الولايات المتحدة؟ فقد فشل بوريس جونسون في استمالة ترامب لإبرام اتفاق تجاري، أما الديمقراطيون، الذين قادوا أمريكا نحو انغلاق أكبر، فلم يحققوا أي تقدم يذكر مع بريطانيا عبر أربعة رؤساء وزراء.

وحتى لو استطاعت الحكومة العمالية الحالية، بقيادة شخص مختلف تماماً عن الرئيس الأمريكي المنتخب، الحصول على بعض الامتيازات مثل الإعفاءات الجمركية، فهل يمكن لدولة أن تراهن على تقلبات شخصية كهذه؟

في نهاية المطاف، فإن حجم التجارة البريطانية مع الولايات المتحدة أقل بكثير مقارنة بعلاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يشكل 42% من صادراتها بعد «بريكست».

إذن، المسألة أعمق مما تبدو عليه، فقد أظهرت السنوات الأخيرة بشكل جلي أن بريطانيا تبقى دولة أوروبية بامتياز، سواء بالنظر إلى نصيب الفرد من الدخل، أم قوة الاقتراض السيادي (كما يتضح من رد فعل الأسواق العنيف تجاه موازنة ليز تراس «المصغرة» في 2022 مقارنة بتجاهلها سياسات ترامب)، أو من خلال افتقارها للموارد الطبيعية.

والأهم من ذلك، في توقعاتها لدور الدولة. وقد قال أحد مساعدي ترامب إن على بريطانيا أن تتبع النموذج الأمريكي بدلاً من نموذج «أوروبا الاشتراكية». ومع ذلك، فإن من يتبنون هذه الفكرة يواجهون واقعاً صعباً:

حزب العمال فاز بأغلبية كاسحة في وقت بلغت فيه الضرائب مستويات مرتفعة تاريخياً. والزعم بأن بريطانيا أقرب إلى النموذج الأمريكي من الأوروبي هو قراءة مغلوطة تماماً للواقع في بريطانيا، وأمريكا، وأوروبا.

في نهاية المطاف، تشير جميع المؤشرات إلى تقارب محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ربما في ثلاثينيات القرن الحالي، وربما من خلال الاتحاد الجمركي. أما تكلفة الفرصة البديلة، والمتمثلة في القدرة على إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى، فلم تعد كما كانت في السابق.

وإذا نظرنا إلى الوراء، سنجد أن أهم ما في استفتاء بريكست كان توقيته. فقد كان رهاناً ضخماً على التجارة خارج أوروبا في اللحظات الأخيرة، قبل أن يشهد العالم تحولاً نحو الحمائية بإعادة انتخاب دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقة مع الصين أكثر تعقيداً.

وهكذا، فإنه لعقود طويلة، كانت بريطانيا في موقع متميز عالمياً، حيث كانت تمسك بزمام الأمور. أما الآن، فقد يكون عزاؤها الوحيد هو أن ورقتين خطفتا منها مقابل واحدة أهدرتها بإرادتها.