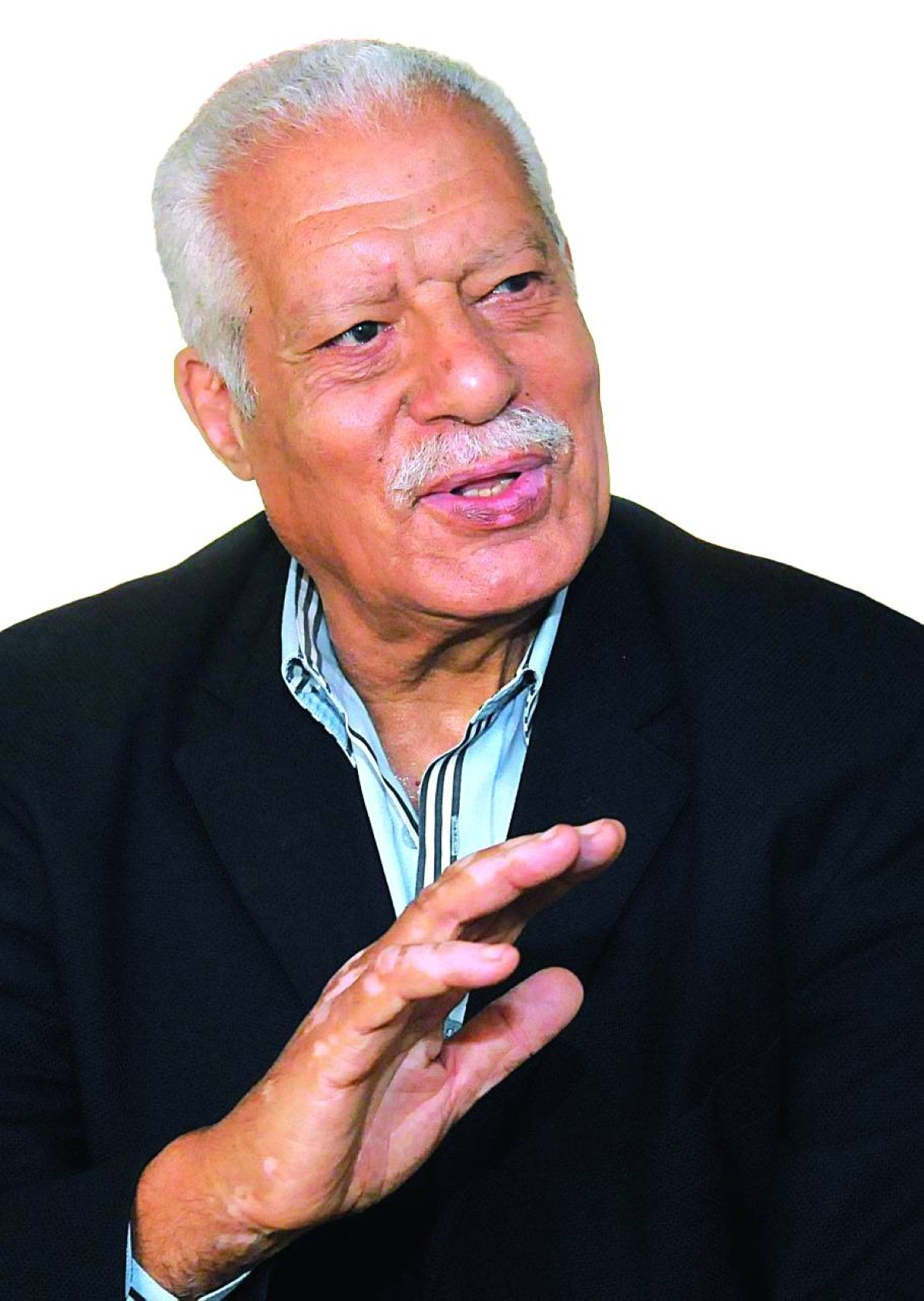

داليا فاروق

أعرب الشاعر المصري أحمد سويلم عن امتنانه لدولة الإمارات لدورها التنويري العربي الرائد، مشيداً بشعرائها المبدعين، مؤكداً أن لهم تجارب مختلفة نابعة من البيئة الإماراتية الإبداعية وثقافتها ذات الخصوصية الشديدة، لا سيما في مجال الشعر.

وأكد في حواره مع «البيان» أن له ذكريات وتواصلاً عميقاً مع رموز الحركة الثقافية الإماراتية، مثل الشاعر محمد عبد الله البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة، مدير مهرجان الشارقة للشعر العربي، لافتاً إلى أن بيت الشعر في الشارقة بات، بفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قِبلةً للمبدعين من كل مكان.

أكسبت النشأة الريفية للشاعر أحمد سويلم عشقاً لجمال الطبيعة وبراءتها وزرعت فيه ارتباطاً أصيلاً بالوطن والقيم الأصيلة الضاربة في عمق التاريخ، ما انعكس على تجربته الإبداعية ليصبح أهم رواد الشعر العربي المعاصر مع أجيال من كبار المثقفين الذين قادوا دفة الأدب والشعر والمسرح منذ الستينيات والسبعينيات، مروراً بالثمانينيات والتسعينيات، وصولاً إلى القرن الحادي والعشرين.

تأثرت بدايات الشاعر والأديب أحمد سويلم، المولود في 8 ديسمبر عام 1942، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر، بكتب التصوف الفكري بما ورثه عن أبيه، الذي كان شيخاً للطريقة الأحمدية، ونهل من مكتبة والده أشكال وألوان الأدب والثقافة المختلفة، بما فيها من أمهات الكتب ودواوين الشعر العربي، والتي صارت محدداً لملامح هويته الإبداعية.

شكلت وفاة والد الشاعر المصري وهو في التاسعة من عمره، أول عقبة محورية في حياته جعلته يتجرع مرارة اليتم، غير أنه يتذكر في حواره مع «البيان» ما انطبع في ذاكرته وشخصيته عن تلك التجربة فيقول: «لقد غرست في شخصيتي قيم المسؤولية والرجولة المبكرة».

من الريف إلى القاهرة

سرعان ما انطلق الشاعر أحمد سويلم بأحلامه بعيداً، سابقاً بها كثيراً من أبناء بلدته، نحو المدينة ورونقها وتنوعها الثقافي الذي أعاد تشكيل فكره وكتاباته.. وعن ذلك قال: «حملت حقيبتي وتوجهت من بلدتي إلى القاهرة، كانت مرحلة جديدة في حياتي بدأتها في عمر السادسة عشرة، حيث التحقت بوظيفة صغيرة في مهنة النشر في مؤسسة ثقافية صغيرة كانت تسمى «دار القلم». ومنها انتقلت إلى دار نشر أكبر فأكبر وهكذا».

وهكذا انخرط سويلم في العمل، جنباً إلى جنب بكلية التجارة، التي تخرج فيها العام 1966م، بالتزامن مع عصر ومجتمع كان يموج بالتحولات الكبرى عقب قيام ثورة 23 يوليو للاستقلال عن الاستعمار البريطاني الغاشم، وما صاحبها من حراك ثقافي وثوري.

مع الجيل الذهبي

وأصبح الشاعر أحمد سويلم من رواد الشعر الحديث، وتبوأ مكانته بين الجيل الذهبي، أمثال: أحمد عبد المعطي حجازي، وصلاح عبد الصبور، وعبد الوهاب البياتي.. ثم جيل أمل دنقل، ومحمد عفيفي مطر، وفاروق شوشة، ومحمد إبراهيم أبوسنة، وغيرهم ممن أثروا ديوان العرب الأدبي بكنوز الإبداع.

ولفت الشاعر أحمد سويلم إلى أن كتاباته نضجت ما بين الشعر المعاصر الممتزج بعراقة التراث، والدراسات الأدبية والكتابات المسرحية، والمقالات التنويرية بالمجلات والصحف، حتى يومنا هذا.

وترك إخلاصه لفكر التراث بصمات ذات خصوصية واضحة على أعماله الأدبية، الصادرة في ديسمبر العام الماضي عن وزارة الثقافة المصرية ممثلة في دار الكتب والوثائق القومية، وهو كتاب «المختار من المنتسب والمغترب في لغة العرب» كأحدث معجم لغوي معاصر، يحدد المعاني والدلالات المشتقة من جذور الكلمة، سواء القريبة أم البعيدة، فالمنتسب، هو المعنى الأساسي الأصيل في الجذر، والمغترب ما ليس كذلك، مع اشتراكه معه في الجذر اللغوي الواحد..

وأوضح: «قبله بقليل صدر لي ديوان شعر بعنوان «قليل من البوح.. يكفي».. وهو الديوان رقم 27 في مسيرتي الشعرية التي بدأت فعلياً عام 1967. وجعلت في هذا الديوان «المكان» بطلاً رئيساً، ومحركاً أساسياً فلا تخلو قصيدة من التنويعات على وتر المكان.. بداية من «المكان» في اللغة، ومن حيث المفهوم، ومن حيث ابتداء وجوده ببدء الخلق ونزول آدم عليه السلام، والمكان بأبعاده الكونية، وارتباطه بعالم المشاعر والعلاقات الإنسانية بأنواعها».

وهذا ما يتجلى أيضاً في أحدث إصداراته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، والذي استعرض فيها كيفية تناول قدامى الشعراء لفكرة الزمن في التراث، إلى جانب ديوانين جديدين للأطفال.

ومن سطور إبداعه يكتشف القارئ ثمة علاقة وثيقة ما بين أدب الشعر وبين أدب النقد، وهي علاقة يراها سويلم مهمة، لكي ينتبه أين يقف، وإلى أين يمضي، ومتى يراجع ذاته، وينتقد نفسه بنفسه، من وجهة نظر النقاد بصفة خاصة.. أو القراء بصفة عامة.