يعرّف أهل العلم السياسي الدولة بأنها: مجموعة من السكان يعيشون في مساحة جغرافية ذات حدود معترف بها، وذات نظام سياسي يمارس سلطته القانونية لتنظيم حياة المواطنين.

ولكي تكون الدولة دولة فإنها تنطوي على جملة من المؤسسات والسلطات، أجملها المشرع بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

هذا الكلام المتفق عليه يعني أمراً مهماً جداً ألا وهو بأن السلطة جزء أساسي في الدولة، فلا دولة بلا سلطة معترف بها من مواطني الدولة. فالسلطة هي كل المؤسسات التي تدير شؤون الدولة وتحافظ عليها، من الجيش والأمن والقضاء والوزارات.

ولكن كيف تتحول سلطة الدولة من سلطة بوصفها ظاهرة اجتماعية – سياسية تقوم بإدارة شؤون المجتمع إلى سلطة تسلطية على المجتمع؟

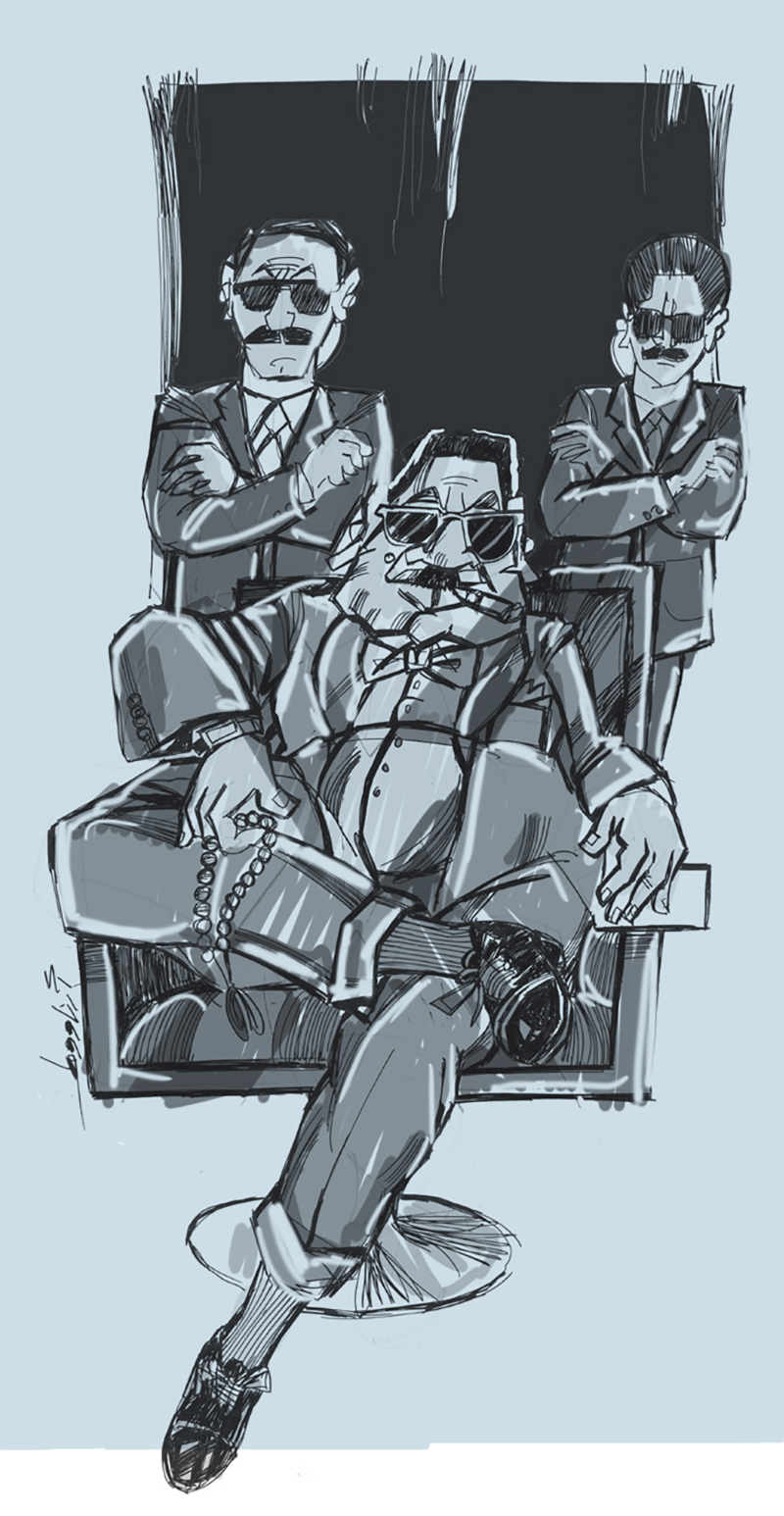

إن الجواب البسيط هو: عندما تحتكر جماعة ما ذات عصبية ضيقة القوة والسلطة وتعمل على إبقائها محتكرة في يدها فإن السلطة تصير سلطة عنف واستبداد مطلق وتتحول إلى أداة نفي للحق العام، ولماهية الدولة والقانون، واحتكار الحق والقوة والعنف. وإن جماعة تحتكر الحق والقوة وتنفيه عن الأكثرية جماعة تسلطية بالمطلق، ومع الأيام تتحول سياسة التسلط لدى الجماعة إلى ذهنية تسلطية، عقلية تسلطية تدميرية بامتياز، الجماعة التسلطية قد تكون طبقة أو طائفة أو حزباً أو فئة تتمتع بعصبية على أساس نوع الجماعة المتسلطة، وهذه العصبية المؤسسة للتسلط تزيف تسلطها بخطاب أيديولوجي يبرر ممارساتها التسلطية.

إذاً الجماعة التسلطية مكونة من فئة – أقلية – ومن عصبية، ومن خطاب. لكن هذه الجماعة التسلطية تفتقد إلى الاعتراف المجتمعي، وتكتفي باعتراف ضيق. ولأنها تعلم علم اليقين بأنها فاقدة للاعتراف من المجتمع، فإنه يتولد لها الخوف على مصيرها، ويقودها هذا الخوف إلى سياسة العنف والقمع اللاعقلاني للسكان، ولا تنظر إلى السكان من زاوية المواطنة والحق والولاء للدولة والوطن، بل تنظر إليهم من زاوية الرفض والقبول للسلطة التسلطية وكل هذا يكوّن مع الأيام الذهنية التسلطية وتحتكر – لكي تمارس التسلط – القوة والحق، كما قلنا.

ويجب أن نؤكد أن الجماعة التسلطية – أي جماعة تسلطية – تمثل أقلية بالضرورة، سواء انتمت إلى أقلية طائفية أو إلى أكثرية، إذ لا يمكن للأكثرية أن يكون لها جماعة تسلطية تمثلها، وبالتالي فإن كل جماعة تسلطية تمارس تسلطها على الأكثرية. وتزيف خطابها للأكثرية، وتدعي بأنها تحمل هم الأكثرية: الوطن، الشعب، الأمة.

ما يميز السلطة التسلطية في كل مكان وجدت فيه هو التناقض بين الخطاب والممارسة، فيحمل الخطاب أكاذيب لا قيمة لها، تتحدث عن الشعارات التي من شأنها خداع الناس، فيما الممارسة هي زيادة في التسلط الذي يخلق بالضرورة انحطاطاً اجتماعياً وفساداً أخلاقياً.

وقد تظهر جماعات تسلطية هي الأخرى تطرح نفسها بديلاً سياسياً وأيديولوجياً، لكننا في هذه الحال، إن نجحت هذه الجماعات في أن تكون بديلاً، فإننا ننتقل من سلطة تسلطية إلى سلطة تسلطية أخرى.

وهذه مسألة على جانب كبير من الخطورة، لأنها يجب أن تفتح أعيننا على مسألة مهمة جداً ألا وهي الفرق بين الانتقال من سلطة تسلطية إلى أخرى شبيهة، والبحث عن التغير الحقيقي لمنطق السلطة. فلا البقاء في الحال نفسها تغيراً ولا طرح بديل متخلف عن واقع الحال تغيراً، بل إن الحركات النكوصية ذات الوعي القديم بالسلطة أكثر خطراً مما يعتقد بعض الناس.

الوعي بماهية السلطة التسلطية وعي مهم للتمييز بين الدولة الطبيعية القائمة على العقد الاجتماعي والاعتراف، والدولة التسلطية القائمة على الغلبة بكل أنواعها.

بل إن هذا الوعي يحدد البديل الممكن، ولا يكون تغيراً إلا إذا كان ممكناً. ومن الخطورة بمكان أن تقاتل بعض الجماعات من أجل ما هو مستحيل تاريخياً. فالمستحيل لن يجد النور لا الآن ولا غداً.

* كاتب وأكاديمي فلسطيني