عاجلاً أم آجلاً ستنتهي حالة الذعر العالمي السائدة الآن من وباء «كورونا» وأخواته، تماماً كما حدث مع أوبئة أخرى شهدتها البشرية، وكان أشهرها في التاريخ الحديث ما جرى منذ مئة عام من انتشار وباء الأنفلونزا الذي أطاح بعشرات الملايين من البشر، ثم عاد العالم بعد ذلك إلى سيرته التاريخية المعتادة من صراعات بين القوى الكبرى على النفوذ والمصالح، وفي داخل المجتمعات حول قضايا سياسية واجتماعية، وأحياناً بين الشعوب على مسائل ثقافية وإثنية وعرقية.

هكذا هو التاريخ الإنساني على الأرض، الذي لم ولن تتغيّر سماته مهما حدث من ضحايا كمحصّلة لحروب أو أعاصير مناخية أو زلازل أو انتشار أوبئة، فالصراعات هي جزء من حتمية تطوّر الدول والناس، حتى في المجالات العلمية والطبية والأدبية، فإنها تتصل بشكل كبير في تفاصيل هذه الصراعات البينية بين البشر، فكم من مكتشَف علمي نستخدمه الآن كانت بدايته في مصانع الأسلحة واحتياجات الحروب! وكم من إنجاز طبي كان أولاً في مختبرات لمؤسسات عسكرية أو تجارية كبرى، وكانت الغاية منه التفوق على الخصم أو تحقيق أرباح مالية ضخمة!

ولا أعلم كم هي أيضاً الأوبئة التي بدأت بسبب اختبارات في هذه الدولة أو تلك لاستخدامها في التنافس على القوة بين الكبار، أو في الحروب المباشرة وغير المباشرة بينها، ولا ما هي الزلازل التي تحدث بفعل الجيولوجيا الطبيعية أو نتيجة تجارب أسلحة الدمار الشامل في المحيطات والصحاري والجبال، ثمّ أليس الإنسان هو المسؤول عن التغير المناخي الحاصل الآن، الذي يعكس مزيداً من الكوارث الطبيعية والحرائق والفيضانات؟!

فسبحان الله الذي أعلمنا في قرآنه الكريم: {ونفْسٍ وما سوّاها * فألهَمَها فجورَها وتقواها * قدْ أفلحَ منْ زكّاها * وقد خابَ من دسّاها}، وقوله تعالى: {هو أنشأكُم منَ الأرضِ واستعمرَكم فيها}، حيث الإنسان هو المسؤول عن تعمير الأرض أو هدم ما فيها. فصحيحٌ أنّ الرسالات السماوية وضعت الكثير من ضوابط السلوك الإنساني، تجاه الآخر والطبيعة عموماً، لكن البشر الذين أكرمهم الله أيضاً بمشيئة الاختيار بين الخير والشر، بين الصالح والطالح، لا يحسنون دوماً الاختيار.

كان العالم قبل هلع وباء كورونا يعيش هواجس «الاحتباس الحراري» والتغييرات المناخية، ممّا يهدّد بحالاتٍ عدة من الجفاف أو الطوفان، وممّا يترك أثراً كبيراً على فصول الاعتدال بالطبيعة (الربيع والخريف)، ويجعل الكرة الأرضية أسيرة الصيف الحار الحارق أو الشتاء البارد القاسي.

والإنسان المعاصر أسهم طبعاً في هذا الاختلال بالتوازن الطبيعي للمناخ، الإنسان الذي استخلفه الله على الأرض لبنائها وإعمارها والحفاظ عليها، فهي أمانةٌ مستخلَفة من الخالق لم يُحسن الإنسان رعايتها.

وما يحدث في الطبيعة والمناخ نراه أيضاً قد حدث في الأفكار والمعتقدات، حيث اتّجه الناس أكثر فأكثر لتبعية «رموز نارية» تشعل اللهب هنا وهناك، تحرق الأخضر واليابس معاً، فتذهب ضحية هذه القيادات والأفكار والجماعات، نفوس بريئة وأوطان عريقة.

موسم الحزن والقلق والهلع الذي يعيشه العالم الآن بسبب فيروس كورونا وملحقاته هو أشبه بموسم الخريف الذي تتساقط فيه أوراق الشجر كما يتساقط ضحايا الوباء في أكثر من مكان من العالم، وربّما ذلك من سوء حظ الأجيال المعاصرة الآن لهذا الوباء كالذي حصل مع أجدادهم منذ مئة عام، والذين عاشوا أيضاً بعد ذلك «موسم الشتاء» في حياتهم الاقتصادية كمحصّلة للحرب العالمية الأولى ولوباء الأنفلونزا، لكن لا نعلم بعدُ كم سيكون العلم قادراً على اختصار المراحل الزمنية لكي تشهد البشرية ربيعاً جديداً بعد ذلك، هذا العلم الذي لم يكن متوفّراً قبل قرنٍ من الزمن.

وهي فرصة الآن لإعادة ترتيب الاهتمامات والأولويات، على المستويين الشخصي والعام، ولتقدير قيمة الكثير مما كان الناس قد اعتادوا عليه ولم يلمسوا قدر قيمته إلا الآن.

فكيفية إدارة الحاضر لدى الأفراد والجماعات والحكومات هي التي ستحدّد مسار المستقبل وصورته. وحبّذا لو يبدأ كل إنسان بكتابة خلاصات ودروس من تجربته في هذه الفترة، وأن تفعل ذلك أيضاً مؤسسات المجتمع المدني لجهة البرامج المطلوب تنفيذها في المجتمع بعد هذه الحالة الطارئة على حياة الناس والعالم كله، فمعيار محاسبة الحكومات في أي مجتمع سيكون في كيفية تعاملها مع حالة الوباء ونتائجه الصحية والاقتصادية.

وحبّذا لو تدرك القوى الكبرى أن الأرض هي «بيت مشترَك» لكل الناس عليها، وأنّ الحريق أو الوباء في أي غرفة لن يرحم الغرف الأخرى، فالعالم كان يعاني قبل زمن كورونا من ويلات «الاحتباس الحراري» في الفضاء، ومن الصراعات بين الشرق والغرب، ومن استعمار الشمال للجنوب، ومن إرهاب متنوع الأسماء والأهداف، ومن عنصريات تنمو وتكبر في أماكن مختلفة، ومن احتلال استيطاني جاثم على أرض فلسطين كآخر مظاهر الاحتلال في العالم المعاصر.

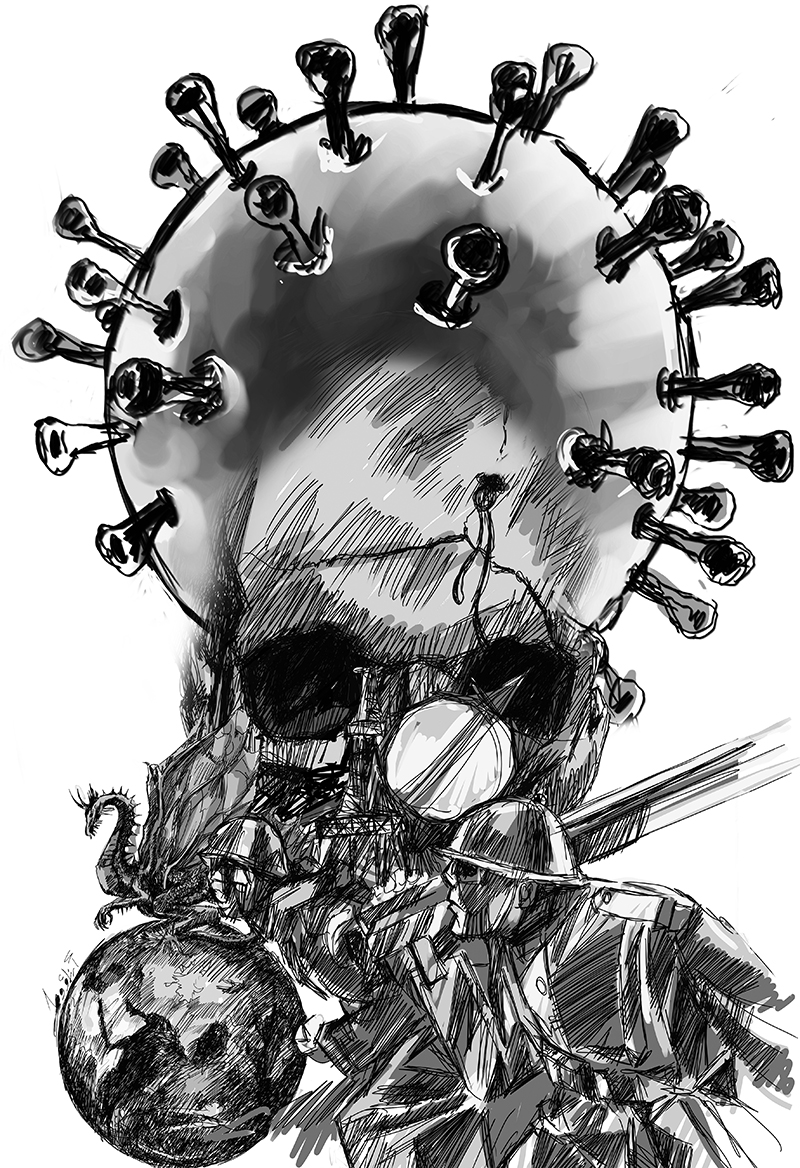

وربما تريد فيروسة «كورونا الأم» أن تعكس ما حدث في العالم قبل مئة سنة، حيث شقيقتها «الإرهابية» فيروسة الأنفلونزا أرهبت الناس وقتلت الملايين منهم بعد الحرب العالمية الأولى، وحاولت تلقين حكام العالم درساً مهماً لم يتعلموه أو يستفيدوا منه، وهو أن كل أسلحتهم الفتّاكة لم تقتل كما قتل الفيروس آنذاك، فإذا بالدول الكبرى تخوض حربين عالميتين في القرن الماضي، إضافةً إلى العديد من الحروب الإقليمية وغزو واحتلال لشعوبٍ أخرى، فربّما أرادت فيروسة كورونا الصغيرة المعاصرة أن تستبق حرباً عالمية بين الكبار لتظهر لهم كم هم عاجزون أمامها رغم ما هم عليه من قوة وجبروت، والأوْلى بهم العمل لنهضة شعوب العالم وخدمة الناس، لا التنافس على القتل والاستمرار في سباق التسلّح.

هو عصر نعيشه الآن وشهدنا فيه حالات كثيرة من التطرّف في المناخ وفي الأفكار وفي الأوبئة، وكم سيكون مفيداً استخلاص الدروس والعبر مما يجري حالياً في مواجهة فيروس كورونا، حيث العالم كله في همٍّ واحد وفي مصيبة مشتركة، ويبحث عن علاج واحد في مواجهة هذا الفيروس، بينما «أمراض إنسانية» عديدة أخرى تنخر أجساد المجتمعات والأوطان والطبيعة ولا تجد العلاج الناجع لها.

وسيكون الأساس المطلوب بعد «عصر كورونا» هو البحث عن الفكر المعتدل، وهو ليس بالفكر الواحد أينما كان، ولا يجب أن يكون، فالاعتدال هو منهج، وليس مضموناً عقائدياً. وقد يكون المضمون دينياً أو علمانياً، وطنياً أو قومياً أو أممياً، لا همّ بذلك، فالمهمّ هو اعتماد الاعتدال ورفض التطرّف منهاجاً في التفكير وفي العمل وفي السلوك الفردي والجماعي.. ومع الطبيعة أيضاً.

*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن