قدم الناقد شعبان يوسف إلى قرائه سبعة دواوين شعرية ومسرحية، لكن اللافت في مسيرته ونهجه، أن خياره في التنقيب وراء وحول أعمال المهمشين والسعي نحو تهذيبها وإظهارها للنور، أحدث طلاقاً بائناً بينه وبين الشعر ككاتب، ليذهب به القدر إلى الكتابة النقدية، ويخوض تجربة فريدة من نوعها..

من خلال ورشة نقدية خاصة به قدمت العديد من المبدعين بأفكار تتحرر من بيروقراطية مؤسسات الثقافة الحكومية. وهو يؤكد في حواره مع "بيان الكتب"، أن تركيزه على هذا الخط الإبداعي مدروس ونوعي في جدواه. كما يشير يوسف إلى ضرورة اعتنائنا بتوسيع هوامش حضور النقد في حياتنا الإبداعية، شارحاً في الخصوص ماهية واقع النقد في الساحة الثقافية العربية راهناً، وأبرز اتجاهات النقد.

قدمتَ عديداً من التجارب الإبداعية في الشعر. لكنك أخلصت للنقد بشكل أكبر، رغم عزوف كثيرين عنه.. فما السر؟

الكتابة النقدية أو البحثية، كانت بالنسبة لي شغفاً، فأنا شاعر لي سبعة دواوين ومسرحية، لكنني وجدت حال الشعر لا يعجبني، ولم أعد أفهم أبناء جيلي، خلافاً للصراعات بيني وبين غيري من الشعراء، وأيقنت أن الشعر دخلته ظواهر عدة أفسدته، وظهرت في داخله موجات، كنت ضدها في حقيقة الأمر..

لذا وجدت نفسي أبحث عن الظواهر الشعرية التي تشبهني طوال الوقت، فقادني الأمر إلى أن أكتب عن شعراء مهمشين ومجهولين، واكتشفت عديداً من الظواهر الإبداعية المضطهدة في الحياة الثقافية، مما كان دافعاً لأبحث عن أحقيتهم.

وسلطت الأضواء على المهمشين والمشهورين أيضاً، فرصدت جوانب ونصوصاً غير مشهورة في حياتهم ولم يُلق عليها الضوء بشكل كافٍ، الأمر الذي استغرقني تماماً، وربما كان لدي توق إلى الشعر ولتسجيل تجربتي، لكنني انجرفت في الصحافة والنقد والعمل العام، بينما الشعر يحتاج درجة من الإخلاص لم تتوافر لدي.. وبالتالي، لم أستطع الاستمرار في دربه.

وجوه وتواريخ

لماذا اهتممت، بشكل خاص، في رصد حكايات المبدعين البعيدين عن الأضواء؟

ذلك لأني أبحث عن المهمش والمستبعد والمهدور، لدينا تاريخ ثقافي مهمل، فهناك مناضل اسمه شهدي عطية اغتالته السلطات، وكانت له رواية نشرت في جريدة "المساء"، ولم تنشر في كتاب، فبالبحث عن هذه الوجوه تتبدى لنا صفحات مهمة من التاريخ، وفي جيل الخمسينيات من القرن الماضي، يعرف الشباب بعض الأسماء..

ولكن كثيراً من كتاب هذه المرحلة غير معروفين، الأمر الذي جعلني أطالب بإنشاء وحدة ببلوغرافيا لإنتاج الأدب القديم، وكتبت مقالات يومية عن مجهولات متنوعة في الثقافة المصرية، إذ شعرت أنني مكلف بإلقاء الضوء على هذه المجهولات.

لكن، في الوقت الذي توجد فيه قامات نقدية كبيرة، يرى البعض أن هناك تراجعاً في مستوى النقد؟

أتفق معهم بالفعل؛ لأن الحادث أن نسبة كبيرة من النقاد حالياً، يمارسون نقداً أكاديمياً ومدرسياً معلباً.. فيستدعون مقولات وأفكاراً محدودة، لأن مثل هؤلاء يفتقرون إلى القدر الكافي من الثقافة، فإذا قارنّا الجيل الحالي من النقاد ببعض الأساتذة المعرفين: مصطفى ناصف ومحمد مندور وجابر عصفور وزكي نجيب محمود، لا نجد مجالاً للمقارنة أصلاً.

ونبين أننا لا يمكن أن نجد النقد الصحافي الذي مارسه محمد مندور وأجاد فيه، وهناك النقد السريع «التيك أواي»، وربما آخر من كانوا قادرين على إنتاج نقد حقيقي: محمد بدوي، سيد البحراوي، محمد الشحات. إنها أسماء قليلة تلك التي استطاعت الإبداع النقدي بحق.

نموذج

ساهمت «ورشة الزيتون» التي أسستها، جزئياً، في تحريك الراكد النقدي. فهل أنها تؤدي دوراً موازياً للنقد؟

بالفعل، ناقشنا في ورشة الزيتون ما لم تناقشه مؤسسات ثقافية كبرى، لا سيما أنها تتمتع بقدر أكبر من الحرية، ولا تخضع لبيروقراطية المؤسسات الرسمية..

فنحن نُقِرُّ موضوعاتها من دون رجوع إلى أحد، الأمر الذي جعل منها منبراً حراً منضبطاً بعيداً عن الفوضى، خاصة أن رواد الورشة لا يأتون من أجل مال أو منفعة شخصية، بل لرغبة حقيقية في النقاش والاستمتاع بالأدب والنقد، لذا فهي تجربة نقدية فريدة خرج منها نقاد ومبدعون كثر. وأعتقد أن انتشار نموذج مثل هذه الورشة، ربما ينقذ الثقافة من وهدتها.

جمود

تؤكد دوماً أن الحقبة الناصرية اهتمت بالثقافة والمثقفين. فهل ترى تقصيراً في الوقت الحالي؟

الثقافة المصرية شهدت حالة جمود بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير، وتجسد ذلك في وجود شخص واحد على مقعد الوزارة لسنوات عدة، وبعد الثورة زادت التغييرات بشكل كبير، الأمر الذي نتج عنه غياب طاقات وأفكار وأموال وخطط جديدة وأشخاص معينين جدد، ليأتي كل وزير يهدم ما حاول أن يبنيه سابقه..

وهذا لأن الدولة مرتبكة وتتعامل مع الثقافة على أنها في ذيل القاطرة وليس في مقدمتها. وفي المقابل، ومن باب المقارنة، تبين لي عندما سافرت إلى الجزائر، وعلى سبيل المثال، أن هناك اهتماماً كبيراً بالمثقفين، مع عددهم القليل حتى، وهذا بينما نحن في مصر لدينا وفرة في الكتاب لكننا نعاني ضعف الاهتمام بهم..

وذاك على العكس من الدول الأخرى. كما أود أن ألفت إلى أنه يجب الاهتمام مثلاً بقصور الثقافة غير المفعّلة، وتوفير الميزانيات المناسبة لبث الحياة فيها وإطلاق أنشطتها المؤثرة.

كيف بمقدورنا التفريق بين الكتابات المبدعة وتلك الغرائبية المدعية؟

ليس هناك قوانين للإبداع، إلا أن خبرتنا تمكننا من معرفة المدعي من المبدع، لكن الكتابة الجديدة ليست غرائبية، فرواية «الزيني بركات» عندما نشرت عام 1974 كانت كتابة جديدة في وقتها، وإلى غاية الآن يمكن أن تكون جديدة، وعندما كتب عبد الحكيم قاسم مجموعته القصصية كانت وقتها جديدة.

إن الكتابة الجديدة هي إبداع في اللغة والبناء والموضوع، فالموضوعات متشابهة ولن تخرج من أطر مثل «الحب والكراهية والحرب». فالمشكلة ليست في القضية بل في التعبير عنها، هناك تعبيرات شكلية، وهناك تعبيرات تعجب الكاتب، وهذا معياري إلى حد كبير داخل السلسلة، ولا أخفي أنني لست راضياً عن ما ينشر. وحقاً لدينا أزمة في توافر النصوص الجيدة، وأزمة تمس السقف المتاح والمسموح به داخل المؤسسة.

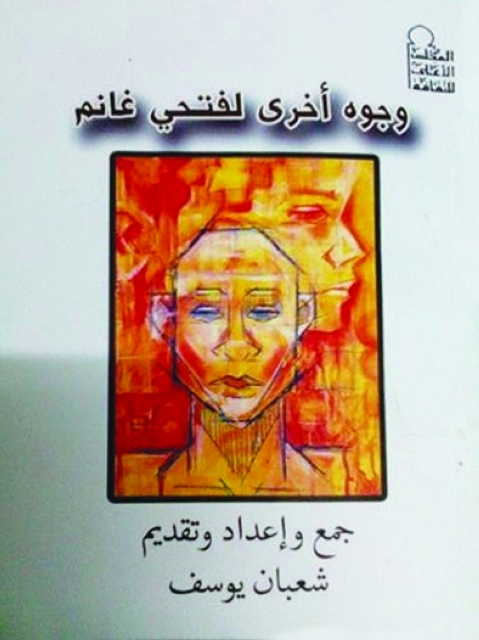

يوضح الناقد شعبان يوسف في مقدمة كتابه «وجوه أخرى لفتحي غانم»، الذي صدر عن المجلس الأعلى للثقافة، في 155 صفحة، أن المبدع الراحل كان «يكتب بغزارة، وفي مجالات شتى، في الفن والسياسة والأدب والثقافة بشكل عام، ولأنه لم يكن منتمياً إلى جماعة سياسية، تعرض لقدر كبير من التهميش والعنت».

يستكمل يوسف الحديث في مقدمته فيبين أنه ربما يندهش القارئ والباحث والمتابع، عند القول إن فتحي غانم نال قسطاً كبيراً من التهميش، وليس التهميش والتجاهل فحسب، بل كذلك تغليظ هذا التهميش الذي وصل حالات من الأذى. ويلفت يوسف إلى أن هذه هي الضريبة التي يدفعها كل مبدع يريد أن يكون مستقلاً.

تنوع وثراء

يشرح يوسف في كتابه أن غانم كتب عشرات المقالات في مجالات عدة، مثل: السينما والمسرح والفن الشعبي والرقص والباليه. كما كتب عن عديد من الفنانين، بينهم: فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ ومحمد الموجي.. بالإضافة إلى إبدائه الكثير من الملاحظات الفنية على أداء البعض منهم.. وإلى جانب مدافعته عن استقلال الفنون واستقلال الثقافة عن السياسة.

ويرصد مؤلف الكتاب المعارك الثقافية لغانم، إذ كتب عنها: «التقريع الخفيف الذي قام به غانم تجاه غالي شكري، هو طريقته في المعارك دوماً، فهو لا يهتف ولا يصرخ ولا يصيح، ولم يحاول إثارة أية زوابع حوله، والمتابع لمسيرته يجد أنه لم يكن منتمياً إلى جماعة أو شلة أو تيار أو اتجاه أيديولوجي ينظر له، وكان المغني الأعظم خارج كل الأسراب السياسية والثقافية».

1958

كما يورد المؤلف بعض الجوانب من سيرة غانم الذاتية، منها ما كتبه عن فاطمة اليوسف في 14 أبريل عام 1958، وما كتبه في دفاعه عن المؤلفين حين رصد أحوالهم. وتكمن أهمية الكتاب، عموماً، في كونه جولة في حياة فتحي غانم بكل جوانبها، إضافة إلى رصد شتى مناحي حياته السياسية والثقافية والاجتماعية، ليعيد بذا تذكيرنا بالكاتب الكبير الذي جرى تجهيل عديد من الأحداث المهمة في حياته الثرية.